L’artiste Nadjeda Khodossievitch naquit le 23 octobre 1904 à Ossetlschl, ville Biélorusse, à l’époque dans l’Empire Russe. Elle deviendra Nadia Léger alors qu’elle épouse Fernand Léger, en 1952. Elle signe un bel Autoportrait à la plante, en 1956. Nadia restera dans l’ombre de Fernand Léger et sera difficilement classable au vu des styles et des inspirations qu’elle suivra. Nadia Léger a été longtemps oubliée, peut-être en raison de son engagement pour le communisme.

Nadia et les avant-gardes

La Russie évolue avec la révolution russe de 1917. En 1919, elle intègre les ateliers des Beaux-Arts de Smolensk. En 1921, elle peint la Jeune fille suprématiste. Œuvre ancrée dans le réalisme cubiste, la filiation à Kasimir Malevitch s’en ressent. La jeune fille est représentée par des ovales et des triangles qui repose sur des formes bleu et rouge.

La revue L’Esprit Nouveau lui permet de découvrir le travail de Fernand Léger dès 1921, lui donnant envie de gagner Paris. Sa formation se poursuit à Varsovie où des artistes se regroupent autour du cubisme. D’ailleurs, elle épouse le peintre polonais Stanislas Grotowski en 1924.

Le couple quitte la Pologne pour Paris en 1925. Elle devient l’élève d’Amédée Ozenfant au sein de l’Académie Moderne, Fernand Léger y occupe une place importante.

Nadia et Fernand Léger

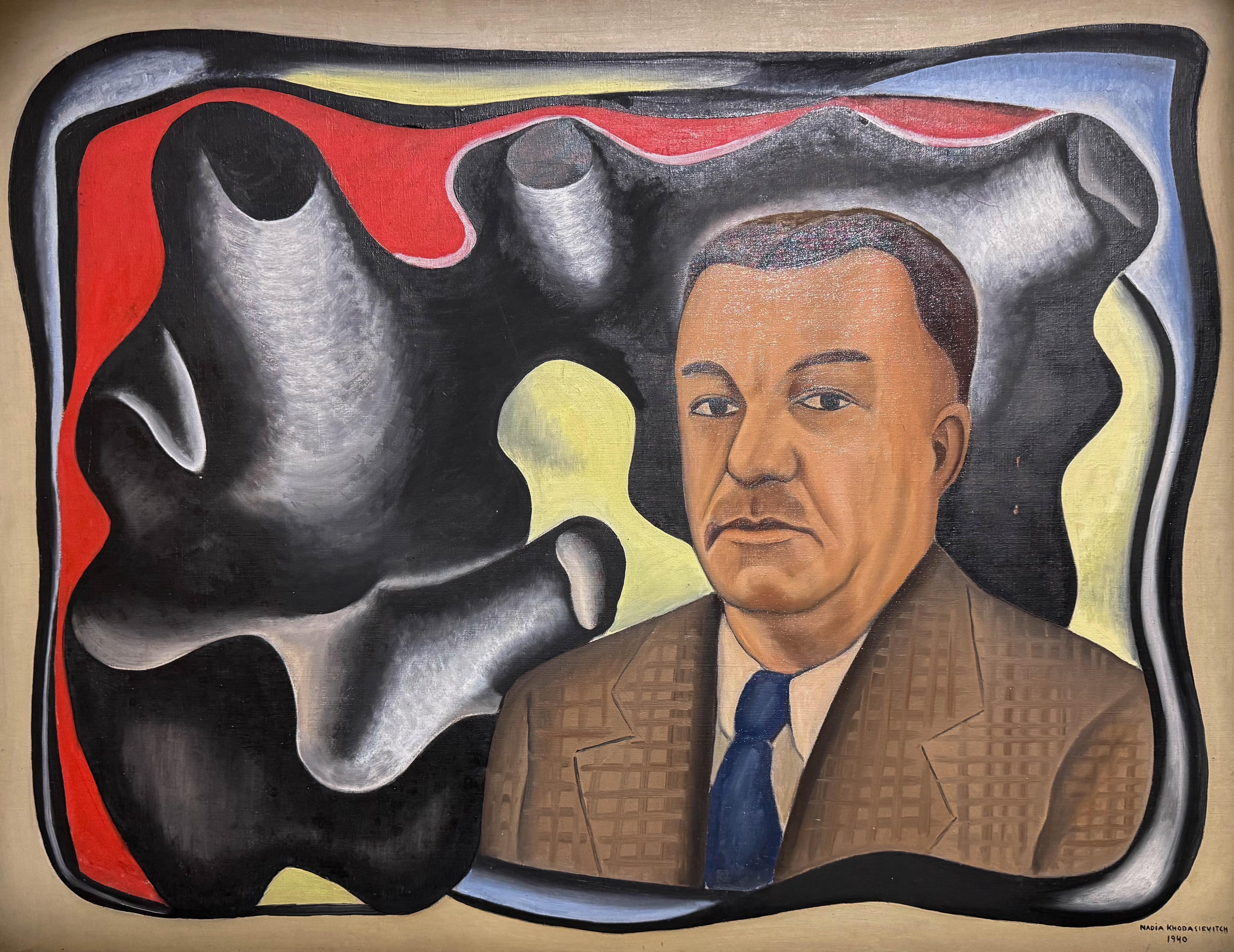

Elle participe à l’exposition de l’académie Moderne en 1926 puis participe à une exposition avec son mari en 1927. Cette même année Nadia connait deux grand évènements : la naissance de sa fille Wanda et la séparation du couple. L’année suivante, en 1928, Nadia rejoins les cours de Fernand Léger. Elle se lie avec le peintre qu’elle considère dès lors comme un maître, dont elle apprécie l’art depuis qu’elle en a eu connaissance. Comme suite logique, elle devient sa maîtresse et peut-être également sa muse. En 1932, elle devient l’assistante de Fernand Léger et partage avec lui l’idée de création d’un art social qui se veut être un nouvel art réaliste, dénonçant les errements de leur époque, après 1937. Entre temps, en 1933, Nadia adhère au Parti Communiste tout en étant favorable au Front Populaire et en produisant des œuvres pour mettre en avant les valeurs partagées. Dans un mélange d’une figure expressive et d’objets inanimés, Nadia peint Fernand Léger en 1940.

Ce mélange de figure et d’objets se pose dans une flagrante ressemblance, en termes de style, avec l’œuvre de Fernand Léger. Nadia va encore plus loin dans la prise en compte de la couleur de façon plus importante dans l’idée de la « couleur en dehors » que va expérimenter Léger, en exil aux États-Unis, Nature morte aux poisson de 1949 le met clairement en évidence. Somme toutes, Nadia et Fernand vont être le modèle et le maître de l’un et de l’autre, chacun leur tour.

Nadia, en résistance

En 1932, Fernand Léger ouvre son atelier à Montmartre. En parallèle, l’Académie déménage plusieurs fois jusqu’à être mise en sommeil pendant la seconde guerre mondiale, entre 1939 et 1945. Pendant cette période, Fernand part en exil aux États-Unis. Nadia, quant à elle, reste en France et entre dans la résistance avec sa fille âgée de 14 ans. Elle continue de peindre pendant cette malheureuse période. Son Autoportrait, le serment d’un résistante, de 1941, ne laisse pas le moindre doute sur son engagement, Nadia y émerge d’une forme abstraire avec un visage dur et résolu.

En tant que communiste, Nadia va offrir au monde et grâce à sa peinture un modèle d’engagement : sa fille, Wanda. En effet, le Portrait de ma fille, de 1942, montre Wanda habillée de rouge portant une gerbe de fleur comme les filles des jeunesses communistes. Nadia représente à la fois une nouvelle Madone et une nouvelle Marianne dans un élan communiste.

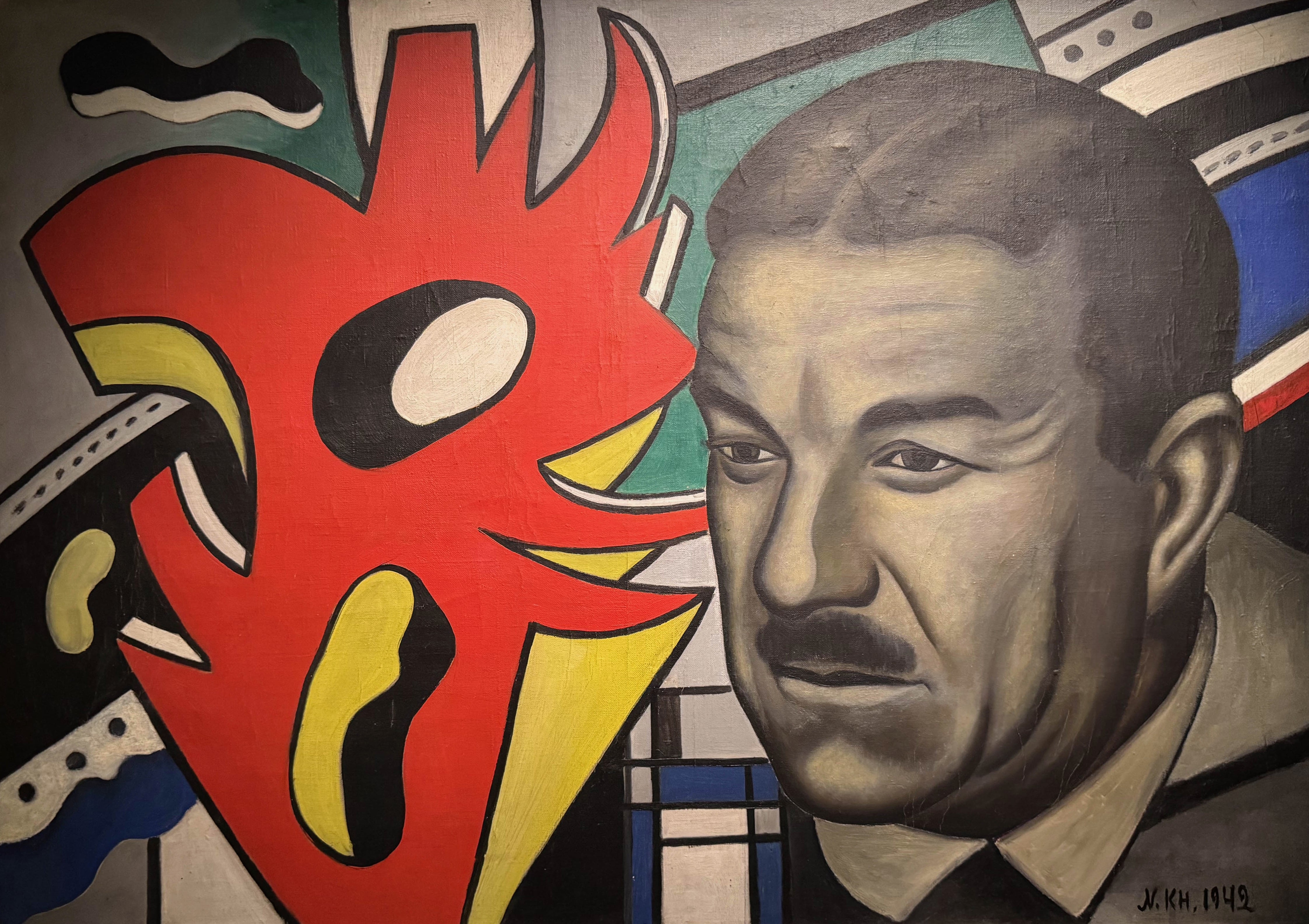

Malgré son engagement et sa peinture militante qui lui prend une bonne partie de son temps, Nadia pense à Fernand à New-York dont elle n’a aucune nouvelle. Elle va représenter Ferdinand Léger et son coq rouge, un artiste et son œuvre au même plan, comme un souvenir. Le coq d’un rouge communiste sera bientôt réalisé en céramique.

De juin à Juillet 1945 va se tenir le Xème congrès du Parti Communiste français. Elle va immortaliser l’évènement en produisant nombre de portrait des personnages communistes d’importances hommes puis femmes.

Nadia et la propagande

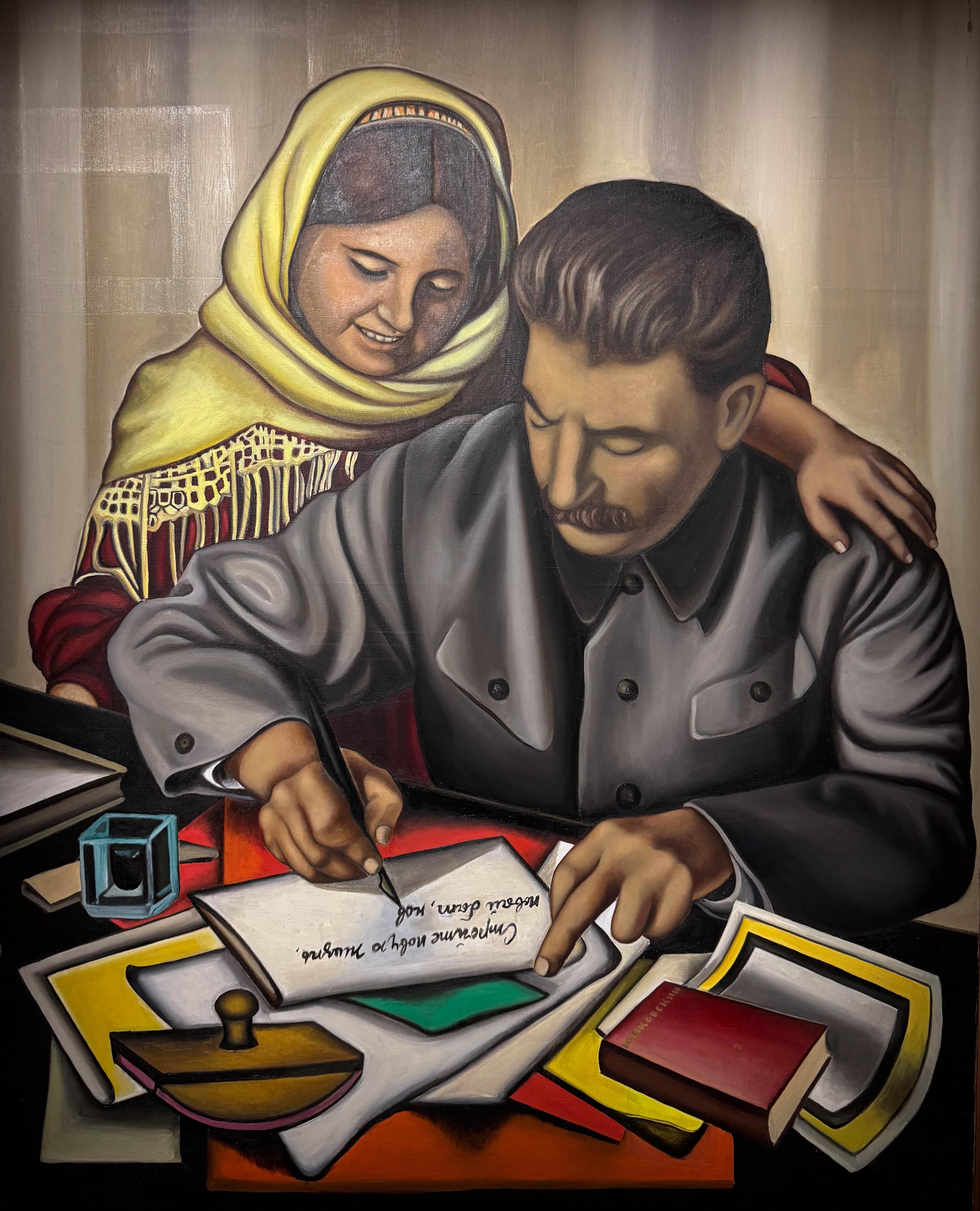

En 1947, le Parti Communiste établit une doctrine artisitique calquée sur le réalisme soviétique ayant cours en URSS. La traduction française est celle d’un nouvel art du réalisme français. Dès lors, Nadia signe des œuvres de grand formats : Les mineurs, La Marchande de Poissons ou encore Staline et la Pionnière. Cette œuvre est une reproduction d’une photographie de propagande organisée pour montrer un Staline paternel aux côtés d’une jeune communiste récompensée par son travail, l’œuvre surprend par sa vivacité.

Suivant l’appel à la Paix de 1950, à Stockholm, le PCF obéit aux ordres de Moscou et lance une propagande contre la bombe H, deux belles colombes agrémentent l’œuvre.

Fernand Léger meurt en 1955. Elle fait construire un musée pour recevoir bon nombre de ses œuvres à Biot, dans les Alpes-Maritimes, qui sera inauguré en 1960 en présence de Maurice Thorez. Elle épouse Georges Bauquier, qui dirigea l’atelier de Fernand Léger, en 1957. En 1967, ils offrent le musée à l’État.

Nadia et le retour aux avant-gardes

Nadia est toujours active pendant la guerre froide avec pour ambition de continuer à mettre en avant le communisme et l’URSS. Elle immortalise dans sa peinture la mission Vostok de 1961 et son pilote Youri Gagarine. Le premier humain à effectuer un vol orbital, Nadia ne pouvait pas ne pas le représenter. De plus, lorsqu’il visite la France en 1963 il logera dans la maison de Nadia Léger. Gagarine est figuré comme un héros, ce qu’il devient pour les russes.

Tout en poursuivant son œuvre, notamment des grandes fresques de mosaïque, Nadia continue d’honorer et d’entretenir la mémoire de Fernand Léger qui aura été sa plus grande influence.

Le 7 novembre 1982, Nadia Léger meurt à Grasse. Oubliée, dans l’ombre de son second mari, Nadia est sortie de l’oubli et nous offre tout son génie et son talent.