Dans l’œuvre d’Henri Matisse, l’on trouve une constance : Marguerite, sa fille, son modèle dont il peindra plus d’une centaine de portraits. Dans ces portraits, l’on trouve la force du lien, l’affection entre eux deux.

Marguerite, fille d’un peintre

Henri Matisse a 24 ans lorsqu’il quitte le nord de la France pour Paris, dans l’idée d’y étudier la peinture. Matisse aura son premier modèle en 1892, Camille Joblaud. Camille est une employée de magasin qui pose pour lui et avec qui il aura son premier enfant. Il n’est pas encore le peintre connu et reconnu lorsque le 31 août 1894 naquit Marguerite. Le couple n’est pas marié et se sépare en 1895. Il faut attendre le 10 février 1897 pour qu’Henri reconnaisse sa fille. Un nouveau cocon familial apparait en 1898 quand son père se marie avec Amélie Parayre, qui devient une mère adoptive chaleureuse et aimante pour Marguerite. Deux enfants naîtront de cette union : Jean, en 1899, et Pierre en 1900.

Le bonheur familial est troublé en juillet 1901. Marguerite tombe malade et devra subir une trachéotomie qu’elle prendra le soin de cacher toute sa vie avec un ruban noir. Elle ne pourra aller à l’école comme une fille de son âge, c’est donc dans l’atelier de son père qu’elle trouvera du réconfort.

Vers 1905, Henri peint sa fille assise derrière un petit bureau dans son atelier. Il y représente un ensemble de couleurs pour représenter la vie de sa fille : Intérieur à la fillette. Cette œuvre ayant les caractéristiques du fauvisme, l’audace dans la couleur et une simplification des formes, fera scandale au Salon de 1905.

Dès lors, Marguerite est et restera le modèle préféré de son père. La famille s’installe à Collioure à l’été 1906. Marguerite sera représentée en dessin, en peinture, en gravure, en sculpture. En 1907, il fera également une représentation de Marguerite sur céramique, dans l’Atelier d’André Metthey. De cette période, l’on retient une œuvre qui sera présentée au Salon d’Automne de 1906 : Marguerite lisant (1906). La petite fille sérieuse, le nez penché sur sa lecture n’est pas sans rappeler l’œuvre présenté au-dessus mais le style n’est plus du tout le même. Le cadrage est resserré, les couleurs moins vives, l’ensemble plus calme, plus doux présente une jeune écolière calme et studieuse.

Matisse signe en 1907 Portait de Marguerite. La fille de douze ans est représentée avec un visage ferme et sévère par opposition au nœud rose dans ses cheveux, sans doute une représentation du passage à l’adolescence. Le vert et le rose marquent un retour à un fauvisme plus épuré.

Marguerite, un modèle

Marguerite est désormais passée à l’âge de l’adolescence. Un nouveau stade de la peinture de son père apparaît : des formes toujours plus simplifié et des couleurs moins complexes, plus franches. Au printemps 1907, il peint Marguerite une œuvre simple et efficace. Le nom de sa fille est écrit dans le haut du tableau dans une écriture maladroite presque enfantine pour rappeler qu’elle reste une enfant mais la posture droite et déterminée semble indiquer le contraire. Chose surprenante, Pablo Picasso sera amateur de cette toile et l’échangea à Matisse contre l’une de ses œuvres. Picasso la conservera jusqu’à son décès.

Nous continuons à suivrons le développement de Marguerite dans ces instantanés que produits son père grâce à ses pinceaux. Marguerite au chat noir devient une œuvre essentielle pour Henri. Peinte en 1910, Henri la montrera dans des expositions à Berlin, Londres ainsi qu’à New-York, Chicago et Boston. Il est intéressant de savoir que Matisse conservera cette toile jusqu’à sa mort. Les joues toujours bien rose, Marguerite regarde son père. Henri y reconnaît sans doute une partie de lui-même.

Marguerite, à l'écart de la première guerre mondiale

Marguerite souhait reprendre ses études et part chez sa tante Berthe qui dirige l’école normale des institutrices d’Ajaccio. Après des années passées dans le concon familial et l’atelier, elle renonce et rentre chez ses parents à Issy-les-Moulineaux.

En ce début de premier guerre mondiale, Matisse se lance dans une expérience cubiste. Les formes géométriques remplacent les éléments du visage de Marguerite. Tête blanche et rose transmet une émotion particulière pour qui la regarde, elle ne trouvera jamais d’acquéreur.

En 1915, Marguerite commence à peindre et expose. 1916 est une année difficile pour Marguerite dont les souffrances de sa gorge implique des traitements douloureux. Son père va peindre un portrait petit format (Marguerite au ruban de velours noir) représentant l’expressivité de sa fille empreint des douleurs de son état. Un tableau important pour Matisse.

Marguerite, Mademoiselle Matisse

Dans la dernière année de la première guerre mondiale, en 1918, Henri séjourne à Nice, dans un hôtel puis dans un appartement avec vue mer. Lorsque Marguerite lui rend visite, il en profite pour la portraiturer. Il la peint au printemps 1918 avec un manteau écossais assise sur un balcon avec un fond neutre bleu préfigurant la mer. Il reprend le même sujet dans Portrait de Mademoiselle Matisse mais cette fois-ci il a enlevé nombre de détail comme le fond bleu mer, la palette large de couleur, il a changé le cadrage, … vers une œuvre de Marguerite dans la nuit. Le couple Matisse conservera se tableau au-dessus de leur lit dans leur appartement parisien.

A l’automne de la même année, la jeune Marguerite est représentée en femme élégante, femme du monde, à l’allure étudiée, soignée. Assise dans un fauteuil rose, l’ensemble de sa vêture laisse fondre élégamment son ruban de cou. La peinture est maîtrisé, calme, claire, vivante et l’on rentre dans l’intimité d’une discussion qui pourrait s’y dérouler.

Marguerite figure aussi sur des plus grand format en compagnie d’autrui. Dans Le Thé, elle figure auprès d’Antoinette Arnoud, un modèle professionnelle. Simple et légère, l’œuvre comprend une petite chienne qui se gratte et semble sortir de l’œuvre mais également un traitement du visage de Marguerite des plus surprenant, peut-être un peu cubique n’étant pas à sa place dans l’œuvre. Le spectateur est possiblement choqué ou du moins désarçonné par ce visage dont on ignore le pourquoi du traitement.

En 1919 et 1920, Marguerite subit deux opération qui lui permettent d’abandonner son ruban et sans doute de prendre confiance en elle. Son père l’emmène avec lui à Étretat où il est en quête de nouveau motifs et sujets. Il nous offre une superbe Marguerite endormie. En effet, en pleine convalescence, Marguerite est sans doute épuisée. D’une élégante tendresse, l’œuvre nous offre un détours vers la jeunesse perdue de Marguerite.

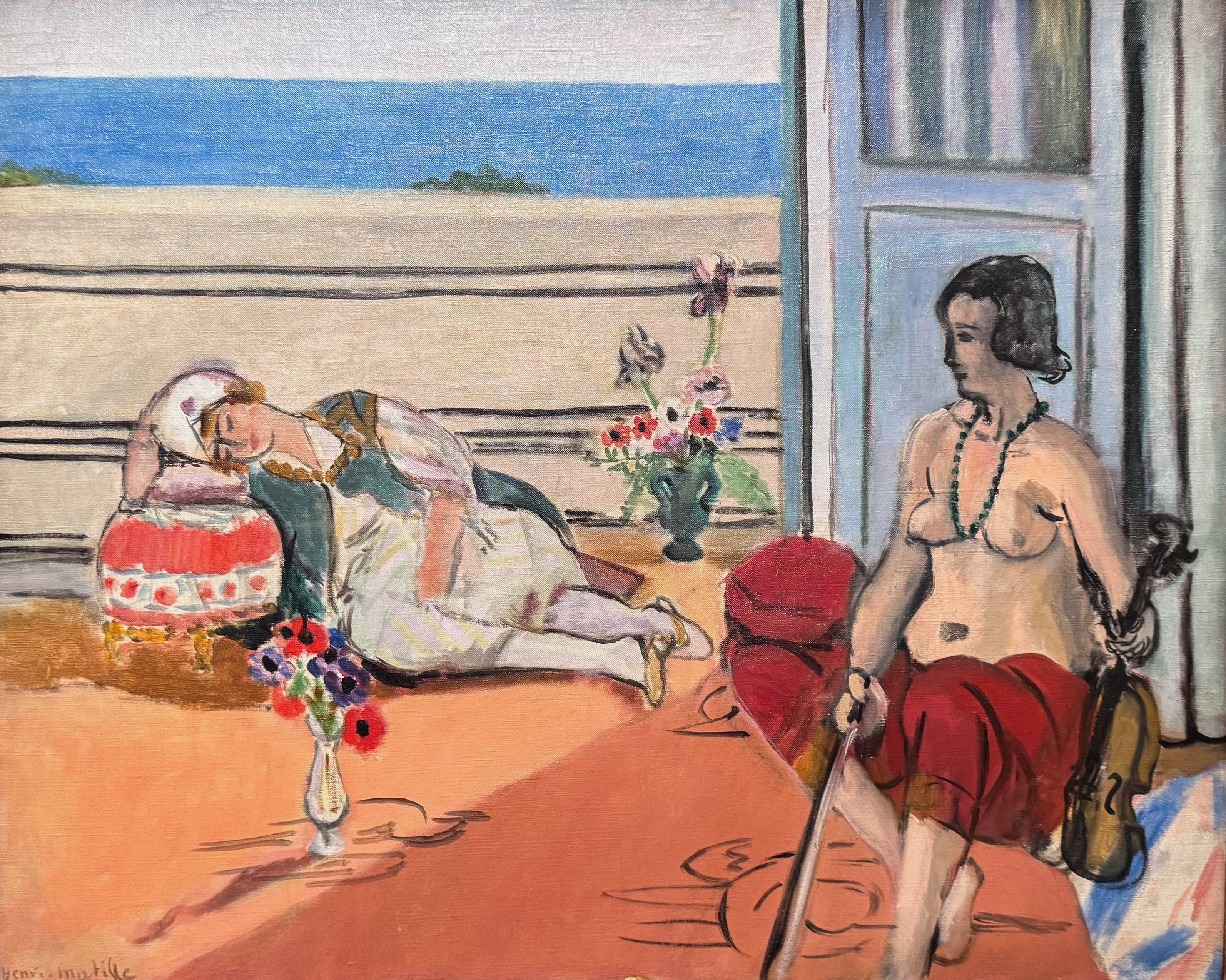

Marguerite et Henriette Darricarrère

Henri Matisse prend ses quartiers à Nice à partir de 1920, pour la majeure partie de l’année. Marguerite n’est plus aussi souvent auprès de lui. De passage à Nice pour quelques temps, Marguerite découvre une évolution dans la peinture de son père : elle n’est plus son principal modèle. Henriette Darricarrère, une jeune modèle professionnelle a investi les œuvres de son père mais plus dans des portraits mais plutôt dans le rôle de figure lointaine. Cette évolution est présente dans La Terrasse de 1921 où Marguerite passe au second plan.

Dans Le Boudoir, Matisse représente une chambre où l’on aperçoit une coiffeuse, un accès sur l’extérieur, et les deux demoiselles repoussées sur la gauche de l’œuvre presque comme pour les cachées ou étant arrivées par hasard dans l’œuvre faute d’un cadrage plus adapté. Les couleurs sont douces, presque pastel et laisse apparaître un cadre de vie à la fois bourgeois et simple.

Par opposition, Henri fait poser les deux demoiselles (Le paravent mauresque) vêtues de rose pâle dans un intérieur où la couleur et les motifs foisonnent, comme faisant montre de la richesse de leur propriétaire. Les motifs semblent se répondre. Remarquons l’étui d’un violon ouvert qui est le symbole de l’artiste qui était fervent musicien, peut-être est-ce une façon de montrer sa présence.

On découvre également L’attente, de la même période, où les demoiselles figurent dans un cadre plus aisé à comprendre observant ce qui se passe au dehors face à la mer et aux couleurs vives et aux lignes marquées.

Marguerite, une artiste

En décembre 1923, Marguerite épouse Georges Duthuit, un critique d’art. De fait, elle ne figure plus dans les tableaux de son père, qui perd son formidable et aimant modèle. Pour autant, elle est toujours défenderesse de l’œuvre de son père en devenant son agent et son intermédiaire avec les galeries et les collectionneurs.

Marguerite aura passé trop de temps dans les ateliers de son père pour ne pas avoir envie d’user du pinceau, elle le fera pendant la première guerre mondiale et reprendre à l’aune de son mariage. Quand elle séjourne à nouveau à Nice, chez son père, elle peint la baie des Anges. Le style bien que ressemblant à celui de son père laisse apparaître des couleurs plus joyeuses, festives et chaleureuses. L’œuvre est exposée au Salon des Indépendants de 1926 et achetée par des sœurs collectionneuses.

En 1915, elle avait réalisé un Autoportrait surprenant. On y retrouve son ruban noir mais également ses cheveux attachés tout comme une robe élégante sur un fond vert. La palette de couleur ressemble en partie à celle de son père, contrairement à Nice, réalisé 10 ans plus tard. L’œuvre est emplie de tristesse pour le spectateur qui découvre une réalité forte et pesante.

Marguerite, résistante

En 1931, Marguerite devient mère d’un petit Claude. En 1935, elle se sépare de son mari. Quand la guerre survient en 1940, elle envoie son fils aux États-Unis. A la fin de l’année 1943, elle s’engage dans la résistance en tant qu’agent de liaison pour les FTP. Elle est arrêtée le 13 avril 1944, enfermée à Rennes, elle sera torturée. Le 3 août 1944, elle est déportée vers l’Allemagne mais sera libérée à Belfort le 26 août 1944.

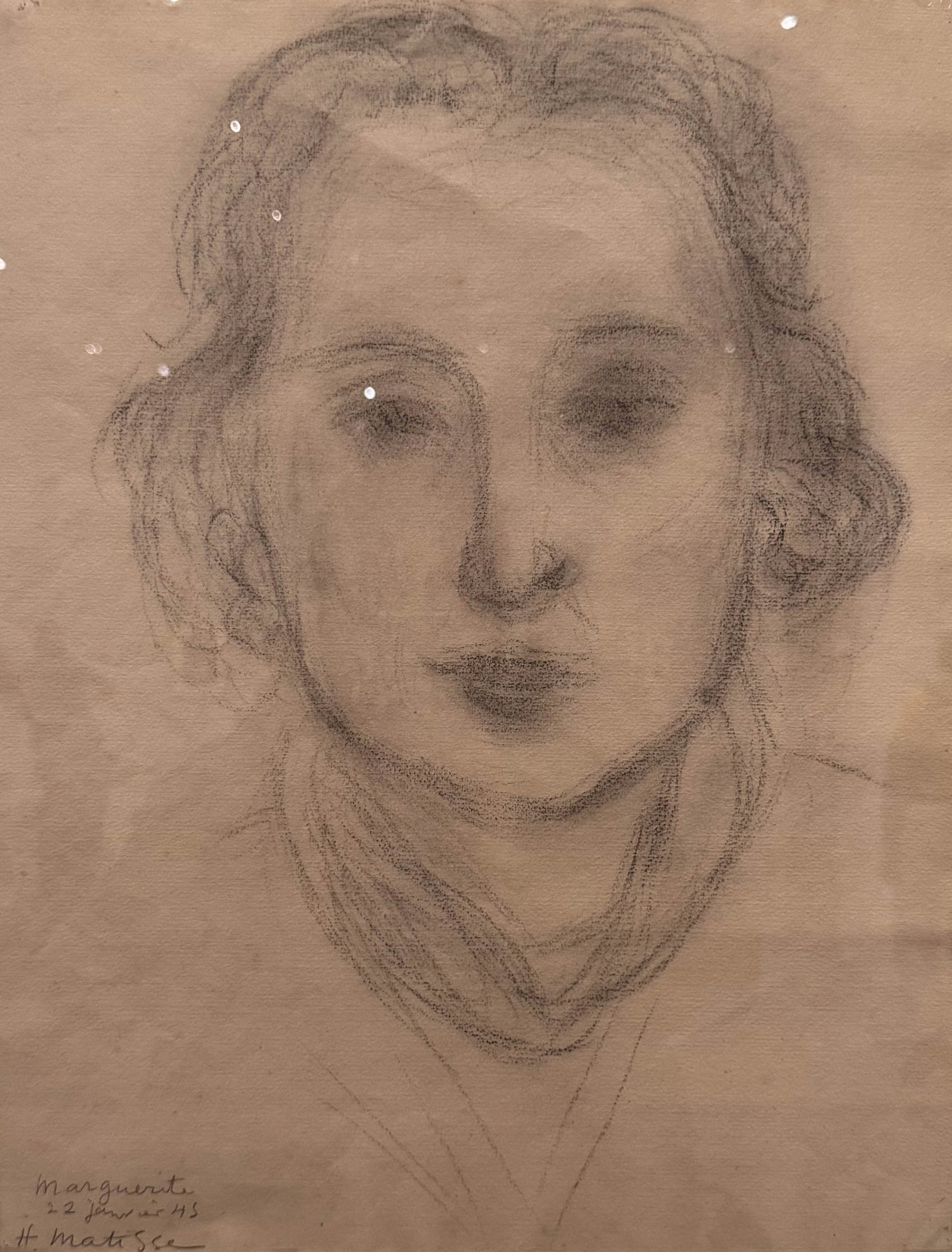

Le 22 janvier 1945, Henri et Marguerite se retrouvent à Vence. Henri dessine deux portraits de sa fille. Henri l’a trouvée changée fantomatique. Marguerite lui raconte ses épreuves.

Henri Matisse décède le 3 novembre 1954 aux côtés de sa fille, à Nice. Marguerite continuera à protéger et à communiquer l’œuvre de son père. Marguerite meurt le 1er avril 1982.