Gabriele naquit le 19 février 1877 à Berlin, dans l’Empire Allemand. Son père décède en 1886 et sa mère en 1897. Malgré tout, elle semble avoir connu une prime jeunesse dans un univers de liberté qui la poussera tôt à une certaine indépendance. Elle profite de cours de dessin avant d’intégrer, en 1897, les cours d’une école d’art privée pour dames à Düsseldorf.

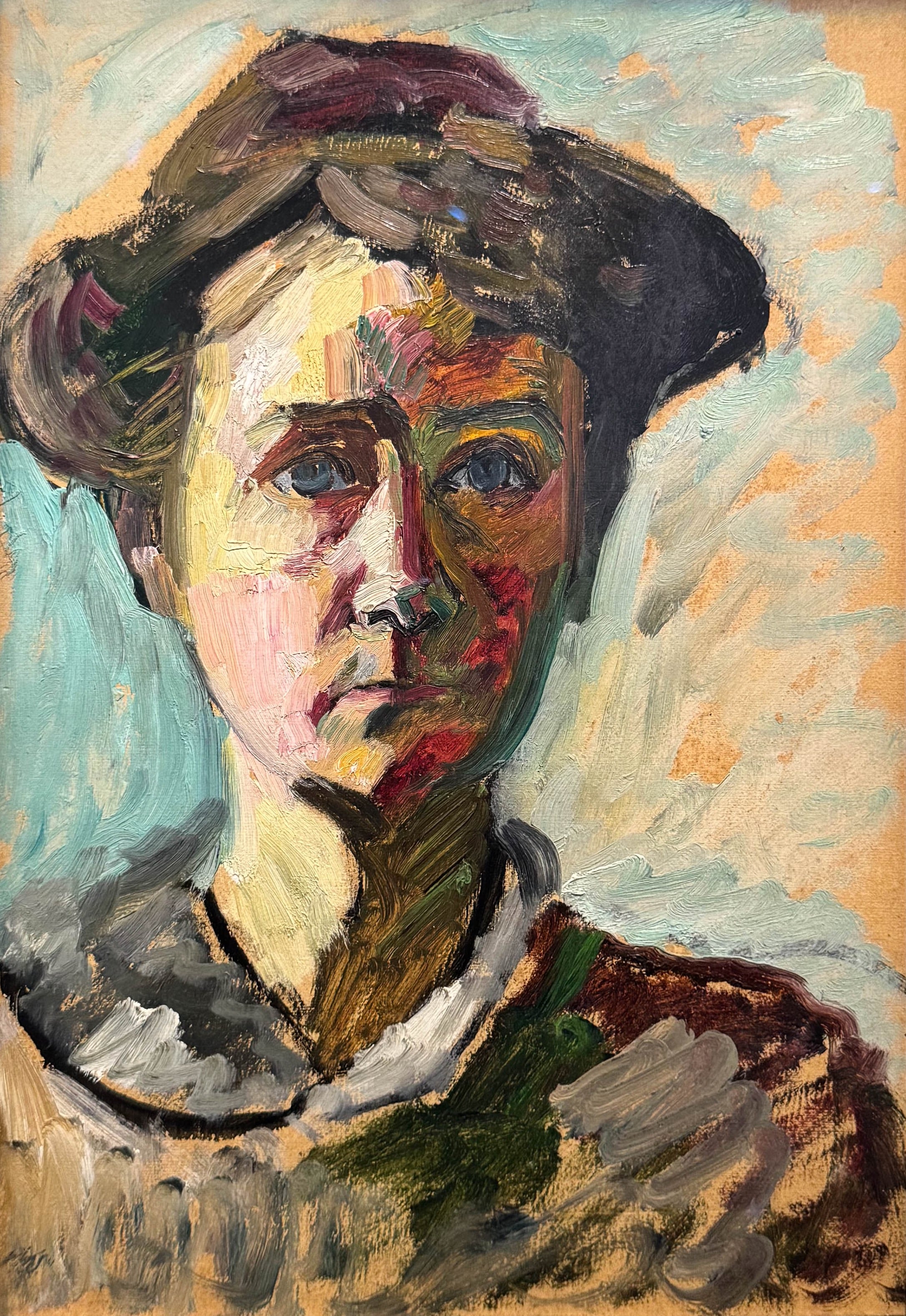

En 1898, accompagnée de sa sœur Emmy, elle se rend aux États-Unis pour une période de deux ans pour visiter une partie de sa famille et parcourir ce lointain pays pour les deux jeunes allemands d’alors. Les deux femmes visitent plusieurs états où elle prend quelques centaines de photographie. Gabriele s’intéressera à bien des formes d’art au cours de son existence. Son Autoportrait (1909-1910), présume de la grande artiste en devenir.

De retour en Allemagne, elle s’installe à Munich en 1901. L’envie d’apprendre toujours présente mais limiter par son genre, elle intègre une école fondée par Vassily Kandinsky.

Elle suit son maître dans les Alpes dans le village de Murnau, à l’été 1902. Ils deviennent intimes mais n’afficheront leur relation que plus tard, du fait de leur statut non marital, assez peu existant au début du XXème siècle.

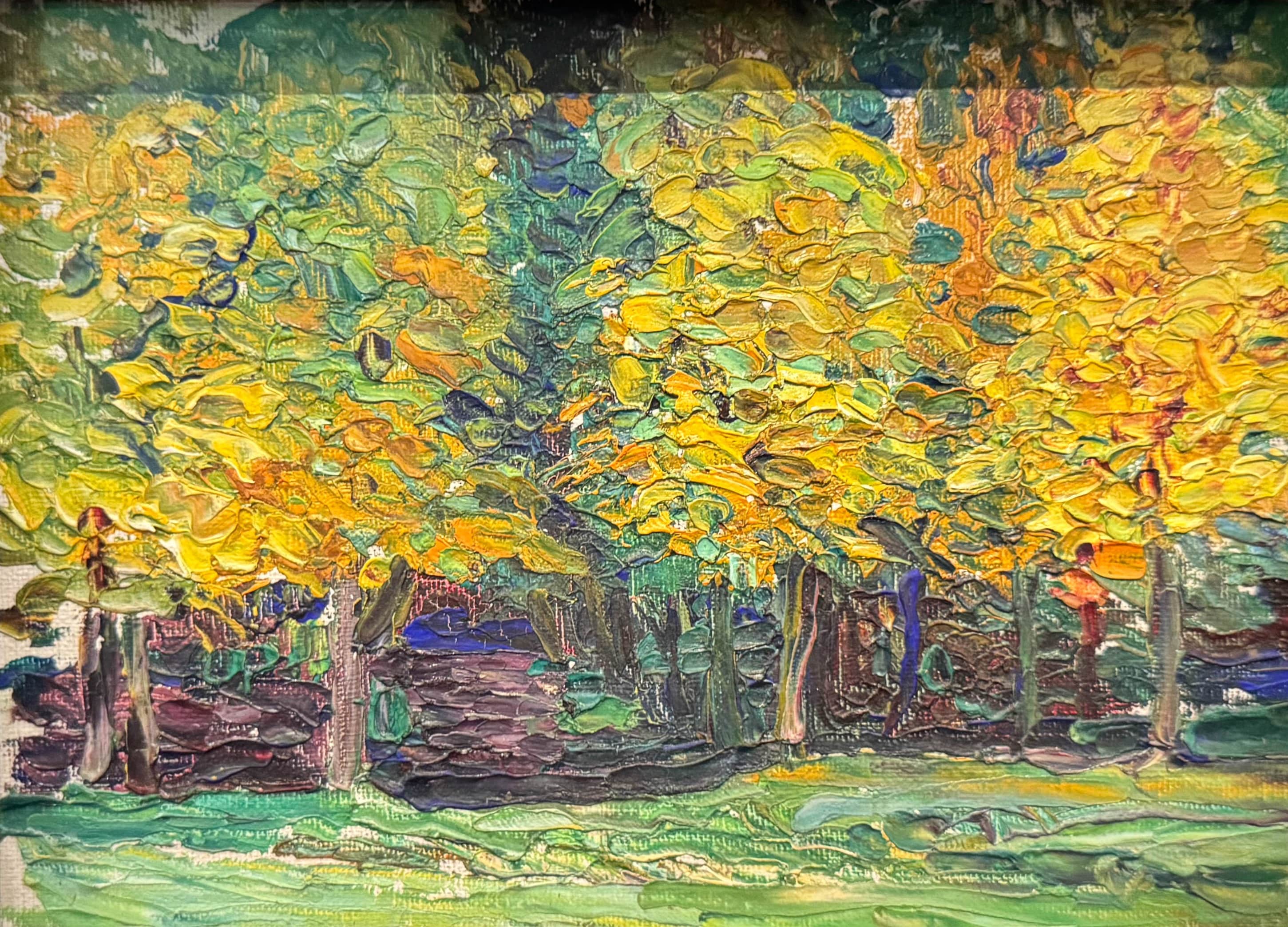

Jusqu’en 1908, Gabriele et Kandinsky voyagent entre la Tunisie, l’Italie, la Suisse, Berlin et Paris. La technique de Gabriele est fort intéressante sur Parc en automne (1906).

Gabriele et ses débuts à Paris

En ce début de siècle, l’art naît, vit, évolue et se transforme à Paris. On y retrouve nombre d’artistes, de groupes, de formes d’art. Gabriele et Vassily arrivent à Paris en mai 1906. Le couple s’installe à Sèvres, où elle va pouvoir exercer son talent en ouvrant la fenêtre : Vue par la fenêtre à Sèvres (1906). De la fenêtre jusqu’à la colline de Saint Cloud, l’œuvre nous emporte dans un hiver ayant dépouillé les arbres mais où la couleur de la palette donne souffle de vie aux bâtiments et à l’horizon. Cette œuvre sera exposée au Salon des Indépendants de 1907, une première dans sa carrière.

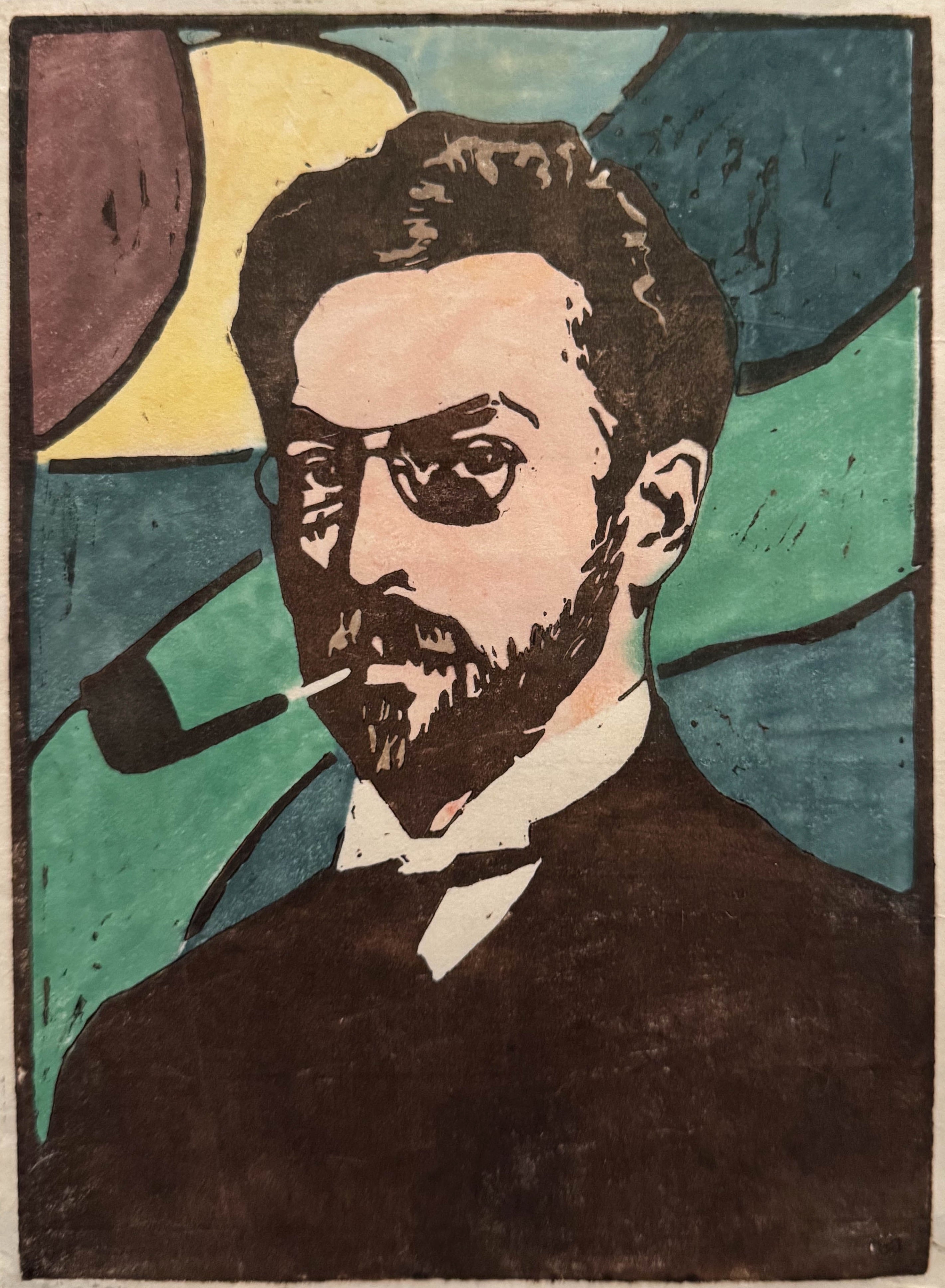

En novembre de la même année, Gabriele loue une chambre seule. Dans cet immeuble, elle fait la connaissance du couple Stein, des collectionneurs, chez qui elle peut contempler des œuvres de Bonnard, Gauguin, Cézanne et d’Henri Matisse. Parallèlement, elle travaille la peinture et le dessin à partir de modèle vivant à l’Académie de la Grande-Chaumière. La jeune artiste devient amie avec les peintres célèbres de l’époque. Le séjour à Paris lui permet également de se perfectionner dans le domaine de la gravure, l’exemple de la linogravure couleur représentant Kandinsky (1906) est un bel aperçu de ses compétences en la matière.

Retour à Munich

L’année 1908 marque le retour de Gabriele Münter à Munich. Elle a beaucoup appris à Paris, notamment aux côtés de fauves comme Henri Matisse. L’artiste va peindre de nombreux portraits. Elle use de couleurs très vives, des formes simplifiées qui semblent aller au-delà de la réalité vers une découverte de la réalité de la personne dont elle fait le portrait. Elle acquiert en août 1909, une maison à Murnau, un village à 60 kms au sud de Munich. Elle y invite une artiste d’alors pour poser : Portrait de Marianne von Werefkin (1909). Marianne est coiffée d’un immense chapeau à fleurs colorées qui cache sa chevelure. Son buste est formé d’un triangle où est posée une écharpe rose. Le fond est coloré d’un jaune ocre qui s’inscrit parmi les autres couleurs très vives dans la suite de Matisse. L’expression et la couleur du visage sont surprenant. L’ensemble reste accroché dans nos mémoires, l’œuvre marque sans doute un tournant important dans la carrière de Gabriele.

A la même époque, Gabriele peint Allée devant la montagne (1909). Le chef d’œuvre est en avance sur le mouvement expressionniste pourrait être vue depuis la fenêtre de sa maison de Murnau. On y voit l’allée bordée d’arbres aux couleur criant, une prairie en second plan et surtout un double V inversé formant les montagnes. Les distances ne semblent seulement existantes par les traits épais autour des éléments de l’œuvre. Après plusieurs vues, l’on peut se demander si l’œuvre n’est pas extraite d’un rêve de l’artiste.

L’artiste laisse à découvrir son lieu de vie avec Intérieur à Murnau (1910). L’œuvre ressemble étrangement à une photographie, comme un clin d’œil à ses premières amours, tout en nous faisant penser à la chambre de Vincent Van Gogh. En effet, l’œil se promène dans une pièce aux couleurs chaleureuse dont un tapis en diagonale transporte notre regard vers la chambre où repose dans un lit Kandinsky. L’intimité est également présente avec ses deux paires de chaussures déposées dans la pièce.

Le Cavalier Bleu

Gabriele Münter et Vassily Kandinsky sont les membres fondateurs de la Nouvelle Association des Artistes de Munich, en 1909. Ils quittent l’organisation en 1911 pour créer le Cavalier Bleu avec Marianne von Werefkin et Paul Klee. Ils sont des expressionnistes d’avant-garde, leur groupement va leur permettre de se faire connaître plus aisément. Deux ans plus tard, Gabriele expose 84 de ses œuvres dans la galerie Der Sturm, l’exposition est itinérante pendant un an en Allemagne.

Dans l’Almanach du Cavalier Bleu figurait une sculpture représentant le combat de Saint Georges à cheval contre les dragons, dont Gabriele nous offre sa version : Combat du dragon (1913).

Cet épisode est une lutte du bien contre le mal clairement identifié par les couleurs. L’expressivité, le mouvement, servent à témoigner du combat du Cavalier Bleu pour faire accepter son identité, sa philosophie face à des oppositions.

L’enfance

Tout au long de sa carrière, Gabriele et Vassily vont collectionner les dessins d’enfants. Certains feront partie du fameux Almanach.

Alors que la première guerre mondiale se produit en 1914, les choses changent pour Gabriele. Vassily Kandinsky étant russe, il ne peut rester en Allemagne. Les amants partent donc en Suisse mais en novembre 1914 Vassily rejoint la Russie.

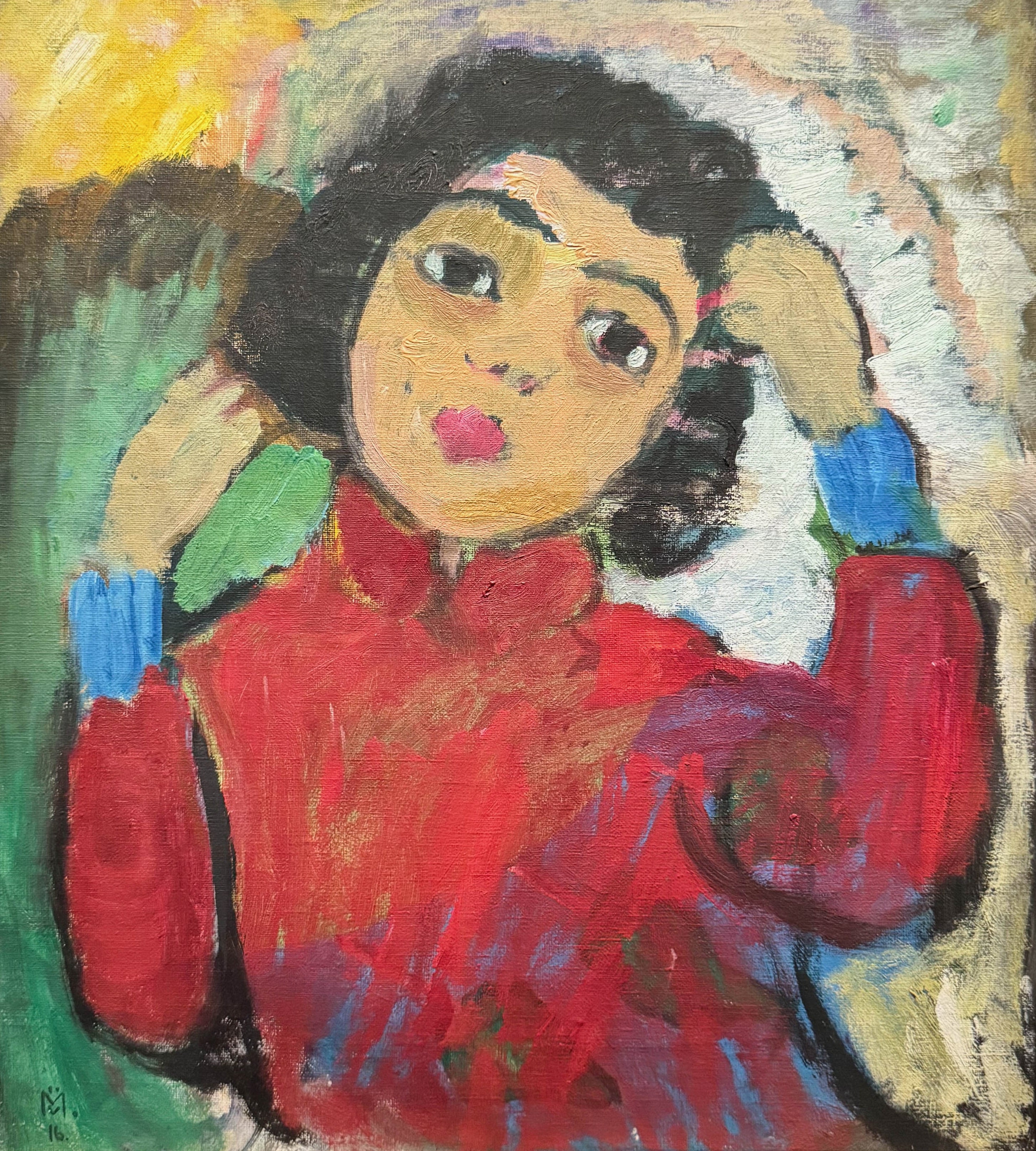

Entre décembre 1915 et mars 1916, les amants sont à nouveau réunis à Stockholm. Pendant ce voyage, elle peint le fils d’un couple d’artiste suédois, Iwan, Portrait d’enfant (1916). Elle en obtiendra une certaine renommée dans les arts scandinaves.

Cette quête de la beauté, de l’expression de l’enfance s’estompe avec la « séparation » avec Kandinsky, il ne donnera plus de nouvelle à Gabriele et elle apprendra qu’il s’est marié et est devenu père d’un enfant.

Gabriele et les années 20

Représentante de l’avant-garde, Gabriele demeure en Scandinavie jusqu’en 1920. Elle triomphe en 1918 à Copenhague dans une exposition personnelle où sont présente 130 de ses œuvres. Parmi les œuvres exposées, l’on trouve Penseuse (1917). Représentant Gertrud Holz, le style est plus doux comme les couleurs et elle expose des objets comme sortant des pensées de la dame.

A son retour en Allemagne, la dépression est son quotidien. Son Autoportrait de 1921 la montre changée, l’œil moins actif et les cernes important. La bouche est pincée et une partie de son visage est plongée dans l’ombre.

En 1926, elle prend la décision de repartir à zéro et s’inscrit à l’école d’Arthur Segal à Berlin. Elle revient sur le dessin.

En 1927, elle rencontre Johannes Eichner qui deviendra son dernier compagnon.

Reprenant le chemin de sa jeunesse, deux ans plus tard, elle revient à Paris et s’inscrira à nouveau à l’Académie de la Grande Chaumière.

Murnau

À partir de 1931, Gabriele Münter s’installe définitivement à Murnau, dans sa belle maison, qu’elle peint cette même année.

Dans ce petit village, elle renoue avec son style expressionniste. En 1937, les nazis au pouvoir lui interdisent de publier. Son art étant comme, celui des membres du Cavalier Bleu, considéré comme dégénéré. Elle arrivera à cacher nombre de ses œuvres dans le sous-sol de sa maison, leur évitant une éventuelle destruction. L’artiste poursuit son quotidien malgré la guerre.

Après la défaite de l’Allemagne, elle met en œuvre une exposition sur les œuvres du Cavalier Bleu à Munich.

En 1953, elle peint Nature morte devant la maison jaune. L’œuvre surprenante mêle différentes réalités, les formes sont simples, le noir délimite les formes faites de couleurs relativement simples. Cette œuvre reprend son œuvre La Maison jaune de 1911.

L’artiste offre à la ville de Munich l’intégralité des œuvres en sa possession, dont des œuvres des autres artistes du Cavalier Bleu et de Kandinsky, pour ses 80 ans.

Gabriele Mûnter décède le 19 mai 1962 dans sa maison de Murnau.