Au milieu du XIXème siècle, l’art académique prime. Cet art académique qui privilégie le dessin sur la couleur aura comme thèmes principaux l’Histoire, la religion et la mythologie. Ce mouvement est composé d’artistes important comme Jacques-Louis David, Alexandre Cabanel ou encore Jean-Léon Gérôme.

Les années 1860 voient apparaître un nouveau mouvement artistique : l’impressionnisme. Le nouveau mouvement a pour chef de file Édouard Manet. L’époque est au Salon, un rassemblement d’œuvres d’artistes vivants, les œuvres impressionnistes n’y sont pas les bienvenues. De fait, une exposition indépendante va se tenir en 1874. Elle regroupe une trentaine d’artistes dont Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir, … et Berthe Morisot.

L’œuvre de Claude Monet, « Impression, Soleil levant », donne son nom au mouvement. Bien que récrier, le mouvement perdure et finit par s’attirer les sympathies de Léon Gambetta et d’Émile Zola, ce qui permet l’entrée des œuvres dans les musées, Salons et dans le marché de l’art.

Ce mouvement, dont je suis particulièrement friand, est aujourd’hui considéré comme l’un des plus importants.

Paule Gobillard peignant (1887), Berthe Morisot

Berthe Morisot

Berthe Morisot naquit le 14 janvier 1841 à Bourges. Son père, Edme Morisot, est le Préfet du Cher. Elle naquit donc dans une famille de la grande bourgeoisie. Berthe aura deux sœurs et un frère. Yves épousera Théodore Gobillard et sera peinte par Edgar Degas. Edma pratique également la peinture avec sa sœur et elle exposera avec Berthe au Salon de 1864. L’Histoire n’a pas retenu le nom d’Edma car, en 1869, elle se marie avec un Lieutenant de Vaisseau et cesse de peindre. Arrivant à Paris, Berthe et sa sœur Edma vont prendre des leçons de peinture avec pour professeur Joseph Guichard. Elles poursuivront leur formation au grand-air avec Achille Oudinot puis Camille Corot, Berthe retirera de ce dernier le goût pour une palette claire et l’apparence du trait de pinceau.

Berthe fit son entrée dans le monde avec sa réception au Salon de 1864. Édouard Manet entra dans la vie de Berthe et voulut dominer son art en lui imposant sa palette sombre, ce qui ne fut pas du goût de celle-ci.

Le 22 décembre 1874, Berthe Morisot épouse Eugène Manet. De cette union, il naitra Julie Manet le 14 novembre 1878.

Portrait de Berthe Morisot (1875), Marcello

En 1876, Berthe Morisot présente son œuvre Au Bal, à la seconde édition de l’exposition de la Société anonyme coopérative des artistes peintre. L’œuvre est remarquable à plus d’un titre. D’abord, elle fait poser une jeune femme dans son propre appartement que l’on découvre en arrière-plan et cette belle demoiselle porte un éventail appartenant à l’artiste. D’autre part, l’artiste rend compte de la mode de l’époque au travers de cette robe pour laquelle l’intérêt porté fut important, on le remarque avec cette dominante de blanc qui tranche avec le reste de la palette de l’œuvre.

Au Bal (1875), Berthe Morisot

Chaque artiste développe son art dans son époque ou suivant les évènements, Berthe qui fût baignée dans un univers XVIIIème siècle va copier quelques œuvres et s’inspirer de certaines autres.

Berthe et les grandes figures du XVIIIème siècle

En effet, Berthe est plongée assidument dans l’art du XVIIIème siècle, cet art qui aura un fort impact sur son œuvre. Lors de ses visites dans la maison des Riesener, elle peut contempler un décor conçu comme un rappel de ce qu’il y a de plus beau au sein du XVIIIème siècle.

Progressivement, les grands peintres du XVIIIème siècle font leur apparition dans les musées et notamment celui du Louvre où Berthe se rend très souvent et où elle peut contempler nombre d’œuvre de Watteau, Boucher ou encore Maurice Quentin de la Tour.

Parmi les grands artistes du XVIIIème, l’on retrouve Fragonard dont l’un des dessins est présent dans l’exposition du Musée Marmottan Monet.

Jeune femme debout, en pied, vue de dos (1762), Jean-Honoré Fragonard

La contemplation du dessin de Fragonard nous transporte dans son époque, l’on y découvre la posture d’une dame de l’époque et son habit. Il est facile de penser que Berthe a vu ce dessin lorsque l’on regarde de près sa Jeune femme arrosant un arbuste. En effet, le sujet féminin est de dos, l’habit quoiqu’un peu modernisé hérite des courbes de Fragonard. Si la dame du XVIIIème est dans un décor champêtre, la dame de Berthe Morisot est dans un jardin d’hiver, lieu de plaisance plus moderne.

Jeune femme arrosant un arbuste (1876), Berthe Morisot

L’étude d’une œuvre de Boucher témoigne également de l’attention portée par Berthe. La grisaille de Boucher était l’esquisse d’un carton de tapisserie réalisée par les Gobelins en 1757.

Les Forges de Vulcain (1756), François Boucher

Berthe choisit de copier deux grâces. Au premier regard, la copie est conforme outre la mise en couleur. Par la suite, l’on peut voir que la grâce de gauche est tournée vers le ciel, vers l’univers et offre la douceur de son regard. Les traits bien apparents permettent de créer un mouvement qui est absent de l’œuvre de Boucher. L’œuvre est aussi exceptionnelle du fait que Berthe l’a peinte avec pour but de l’installer dans le salon de son immeuble, cette peinture fût la seule présente dans son intérieur.

Vénus va demander des armes à Vulcain d’après Boucher (1883), Berthe Morisot

Berthe Morisot en quête du XVIIIème siècle

Si Berthe Morisot a fait des copies de certaines œuvre, ou des parties d’œuvres, elle va également étudier les œuvres et en faire ressortir l’essence ou des détails qu’elle va pouvoir réutiliser. Son propre père, le Préfet Morisot estimait qu’une collection de tableaux doit être présente en tout lieu pour inspirer le public mais surtout pour les artistes qui peuvent y puiser techniques ou beauté. L’œuvre ci-dessous, signée de Boucher, illustre bien l’apport de la visibilité des œuvres.

Pastorale (1751), François Boucher

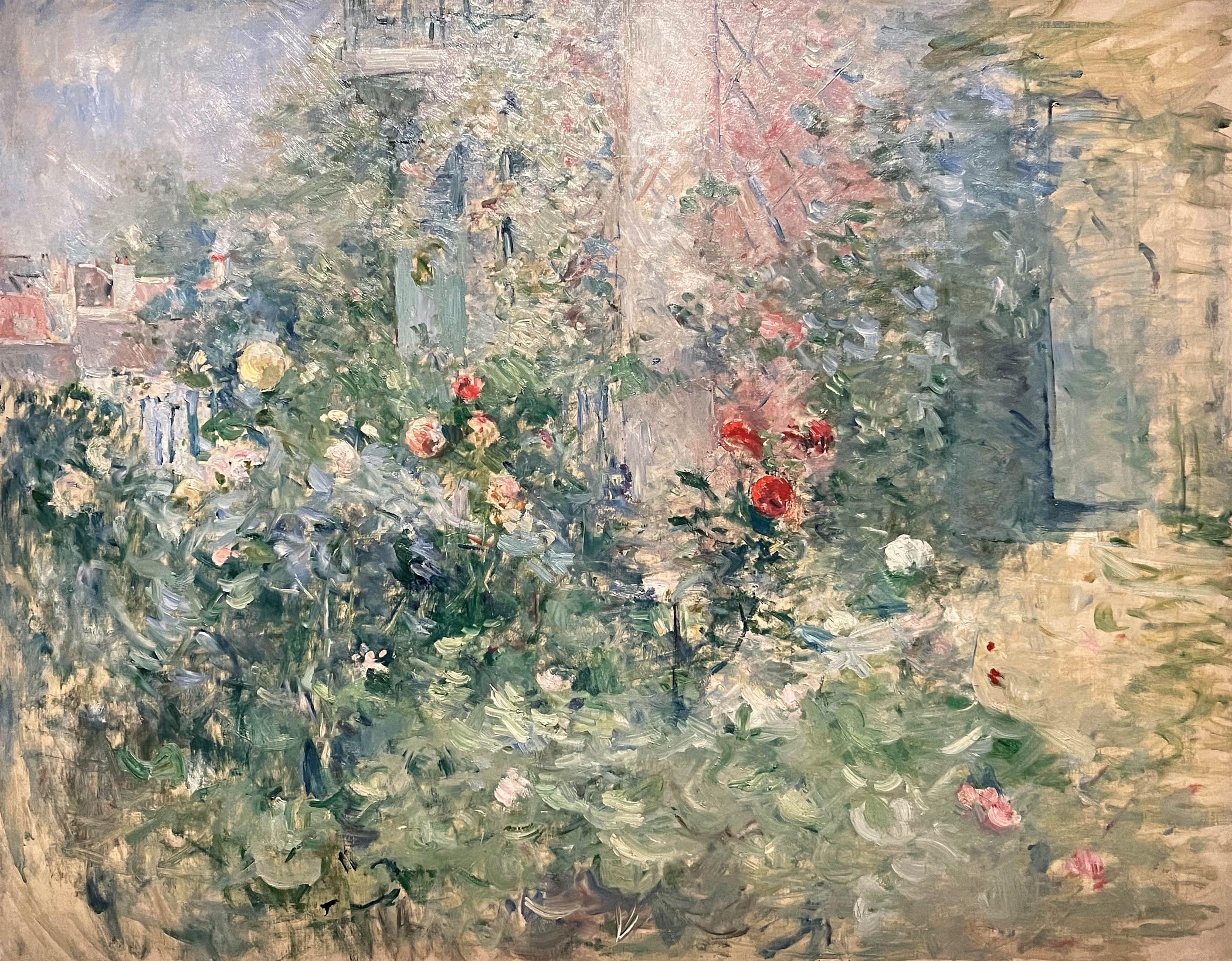

Reprenant les couleurs claires naturelles, Berthe immortalise une idée de la beauté naturelle qui est plutôt féminine, à son époque.

Le jardin à Bougival (1894), Berthe Morisot

En 1880, lors de la cinquième édition de l’exposition impressionniste, les œuvres de Berthe sont comparées directement à l’œuvre de Fragonard et pour cause cet artiste était très moderne dans son approche. Berthe offre de l’exquis, du charmant, du vivant, en peignant les deux toiles suivantes prenant le thème d’une jeune fille se préparant au bal. Dans la première œuvre, on entre dans l’univers charmant d’une jeune fille qui se prépare et, dans la seconde, on retrouve un portait laissant apparaître l’impatience d’une jeune fille accédant à un bal.

Femme à sa toilette (1875-1880), Berthe Morisot

Jeune femme en toilette de bal (1879), Berthe Morisot

Berthe Morisot à la recherche de la beauté

Peindre la beauté est un véritable défi pour Berthe Morisot, elle va une nouvelle fois se référer aux artistes du XVIIIème siècle et s’en inspirer. Dans cette optique, l’on retrouve dans ses carnets des croquis d’une œuvre qu’elle a pu voir au Louvre : La leçon de musique de Fragonard. Berthe s’intéresse au personnage portant une fraise et notamment sa posture et son mouvement.

La leçon de musique (1769), Jean-Honoré Fragonard

L’artiste s’inspire également de Joshua Reynolds qui immortalise Frances Gordon en ange, ou encore Mrs Robinson peinte par George Romney. Elle s’inspire de Mrs Robinson pour représenter une dame en hiver.

Dame au manchon (1880), Berthe Morisot

En 1885, elle fait son autoportrait. Elle se représente en buste, regard le spectateur dans une pose qui n’est pas sans rappeler le portrait du XVIIIème siècle. Petit ajout, le tableau est achevé en donnant l’impression qu’il ne l’est pas, sans doute pour marquer l’évolution encore possible de l’artiste.

Autoportrait (1885), Berthe Morisot

Elle poursuit son voyage dans l’art du portrait en représentant Paule Gobillard. Elle emprunte la méthode des pastels usée par Perronneau : la loi des reflets, la partie du visage dans l’ombre prend la teinte de la partie éclairée présente à son côté, ici ce sera du vert sur le visage.

Paule Gobillard en robe de bal (1887), Berthe Morisot

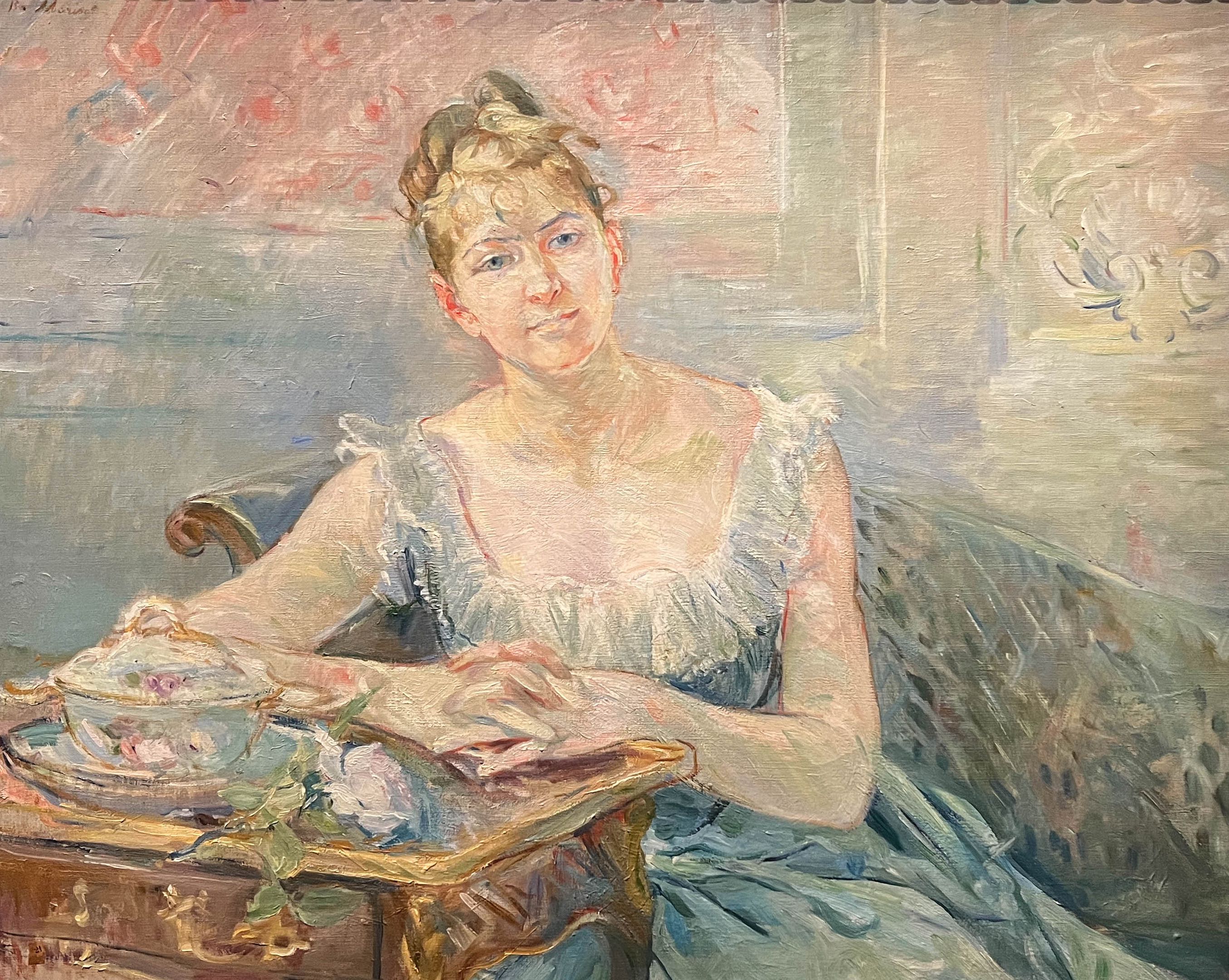

Berthe poursuit sa quête du siècle précédent avec cette fois un emprunt plus mobilier : on remarque sur le portrait de Louise Riesener sur table en marqueterie, une faïence contenant du bouillon à la manière de Chardin, une rose, sans oublier les lambris façonnés du mur.

Portrait de Louise Riesener (1888), Berthe Morisot

Après avoir explorer son propre style fait des apports du XVIIIème siècle, Berthe revient à l’œuvre de Boucher « Apollon révélant sa divinité à la bergère Issé » dont elle copie deux nymphes dans son style en faisant un chef d’œuvre de beauté.

Apollon révélant sa divinité à la bergère Issé d’après François Boucher (1892), Berthe Morisot

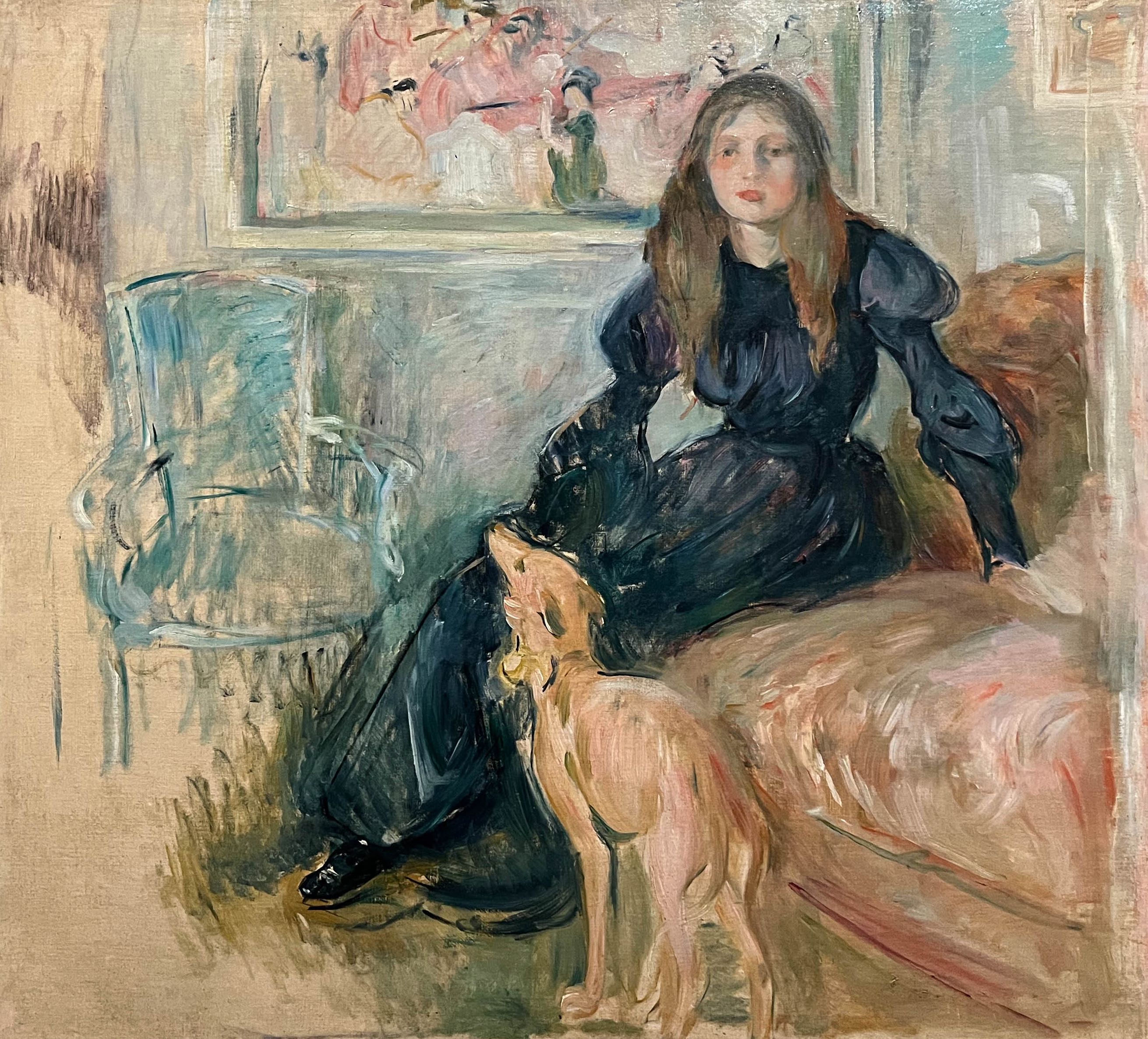

Dans sa quête de beauté, Berthe va trouver le plus beau de ses modèles, sa fille. Julie Manet sera baignée dans cet univers au goût du siècle précédent, notamment en terme de mobilier dont elle héritera. Julie fait la fierté de sa mère qui la représente avec sa levrette, en mettant en œuvre le fauteuil vide de son père disparu quelque temps avant.

Julie Manet et sa levrette Laërte (1893), Berthe Morisot

Dans la même année, elle représente sa fille en promenade au bois de Boulogne, toujours accompagnée de sa levrette, dans un style naturaliste aux tons très clairs.

Bois de Boulogne (1893), Berthe Morisot

Dans sa jeune fille endormie, Berthe reprend une œuvre de Boucher. Elle réinvente le sujet tout en conservant la thématique.

Repos (Jeune fille endormie) (1892), Berthe Morisot

En février 1895, Julie Manet était malade, sa mère s’occupa d’elle et attrapa son mal. Berthe Morisot mourut le 2 mars 1895, à Paris. Ses œuvres furent léguées à ses amis Renoir, Monet et Degas. L’œuvre de Berthe Morisot connu une nouvelle popularité une an après sa mort : Julie Manet et des artistes proches de Berthe réunirent plus de 300 de ses œuvres et organisèrent du 5 au 21 mars 1896 la première rétrospective de ses œuvres.

Jeune femme en gris étendue (1879), Berthe Morisot