Fou, un mot qui a voyagé dans le temps et dont la définition a évoluée. À notre époque, le mot fou renvoi à la folie, à la malade mentale, un diagnostic qui condamne la personne à être en marge de la société.

Tout commence au XIIIème siècle avec l’apparition des marginalia. En effet, dans les marges des manuscrit l’on découvre des petites créatures hybrides ou grotesques. L’idées première est sans doute d’amuser le lecteur. D’une lettrine, d’une créature minuscule, le thème va devenir plus présent dans le pavement, les vitraux, les murs, les plafonds, le mobilier. Ces créatures vont évoluer en la figure du fou du moyen-âge.

Chevalier poisson combattant un grylle (vers 1302), Bréviaire de Renaud de Bar, Évêque de Metz, Bibliothèque de Verdun

Au moyen-âge, ce terme de fou évoque à la fois un individu simple d’esprit, un adepte de bouffonneries ou encore une personne malade. La religion va considérer comme fou une personne qui rejette Dieu. Le fou va faire partie de la société de cour comme de la vie quotidienne des personnes de basses conditions. Les arts vont s’emparer de cette thématique populaire du fou.

Jérôme Bosch, l’un des célèbres primitifs flamands, s’empare de ce thème sur l’un des panneau de son Triptyque du vagabond. Dans La Nef des fous, il va représenter plusieurs catégories de fous formant une critique de la folie des Hommes dans leurs péchés tels que la gourmandise et la luxure.

La Nef des fou (vers 1505-1515), Jérôme Bosch, Musée du Louvre, Paris

Le fou et Dieu

Le fou est une réponse au psaume 52 : « Dixit insipiens in corde suo : non est Deus » (« L’insensé a dit en son cœur : il n’y a pas de Dieu »).

Le thème des vierges folle se développe à cette époque. Alors que la vierge sage attend son époux, la vierge folle se concentre sur son apparence et sur son désespoir.

Statue de vierge folle (vers 1450-1475), Erhard Küng, Berne

Pour Saint-Paul, la folie des Hommes est vue comme sage par Dieu. Saint François d’Assise va donc mettre en pratique cette inversion en s’habillant comme un mendiant, prêchant aux oiseaux et même en recevant les stigmates du Christ : il devient un « fou de Dieu ».

Psautier livre d’heures (XIIIème siècle), New York

Le fou et l’amour

L’amour ne serait-il pas également une forme de folie ? La démesure du sentiment amoureux hante la littérature de l’époque, tel le philosophe Aristote chevauché par Phyllis, son grand amour.

Aquamanile : Aristote et Phyllis (vers 1380), New York

L’amour est romancé est ce fait dans un lieu empli de beauté : le jardin. Cependant, au XVème siècle, l’amour est souvent associé à la luxure, l’on y associe aisément le fou qui devient moralisateur.

L’enfant prodigue chez les courtisanes (1549)

En effet, le fou va dénoncer le vieil homme qui va quérir une jeune femme, ou en tout cas une femme plus jeune grâce à son argent. La gravure va servir à dénoncer les pratiques de luxure de la haute société de l’époque.

Le fou et la femme nue au miroir (1450), Maitre E. S., BNF, Paris

A cette époque, le fou sera également représenté pour énoncer la brièveté de la vie humaine. Ainsi, on le figure en squelette au milieu de tous les grands et les petits du monde : d’Adam et Ève, en passant par le Pape jusqu’au moindre des manants.

Copie de la danse macabre de Bâle (1806), Johann Rudolf Feyerabend, Bâle

Le fou à la cour

La figure royale est emplie de sagesse et de sérieux. Il faut donc le fou pour amuser la cour. La pratique est répandue : des acteurs vont jouer les fous mais dans certains cas l’on fait venir des simples d’esprits ou des personnes ayant des pathologies mentales jouant leur propre rôle, le seul but étant de divertir la cour.

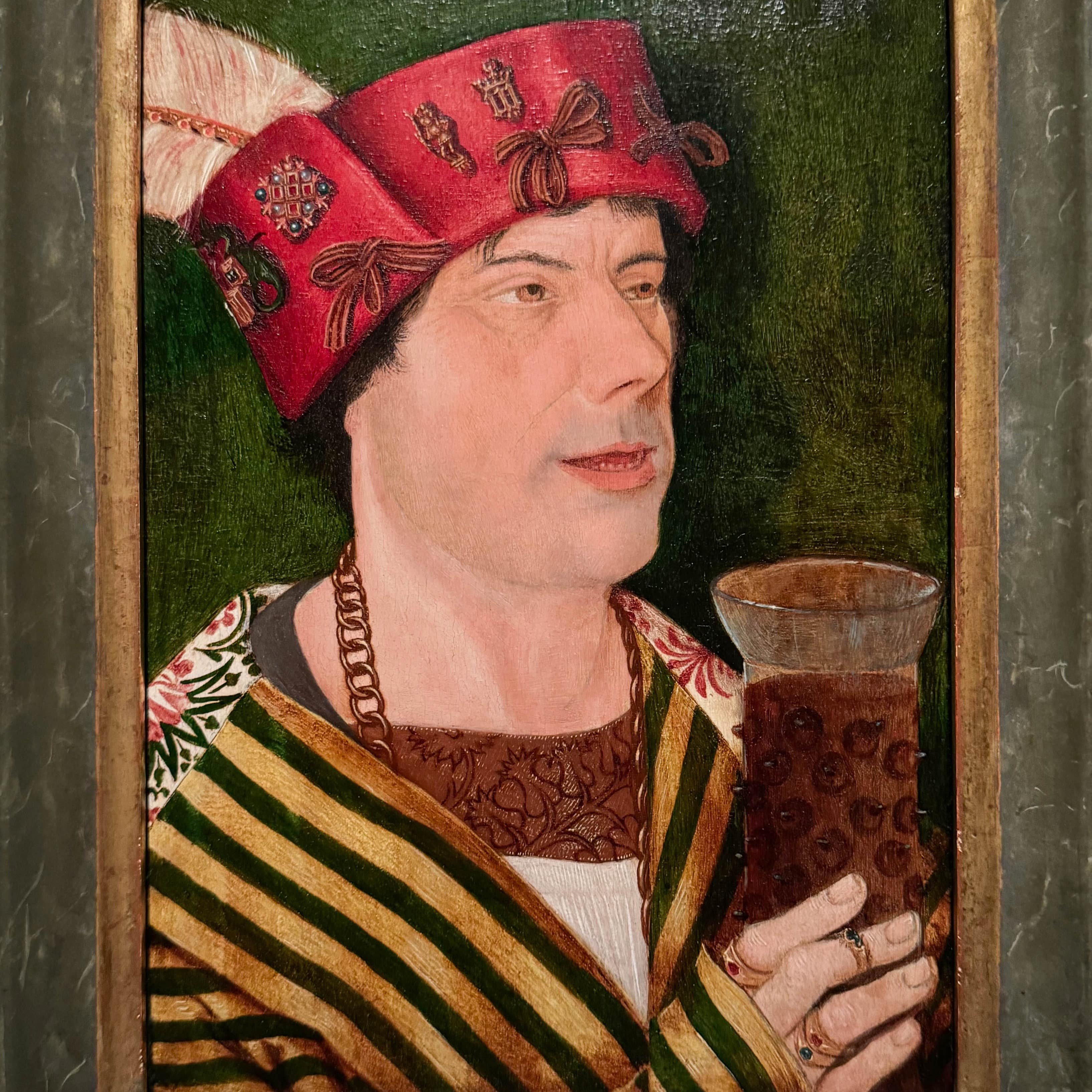

Portrait d’un fou à la cour de Maximilien Ier (vers 1515), Anvers

Parallèlement à cela, certains monarques comme le Roi Charles VI de France ou Jeanne de Castille seront atteint de folie et incarneront aussi une réalité. Un témoignage fameux de l’introduction de la folie dans la société, au-delà des. Jeux de cours est le présent que l’Empereur Maximilien Ier offre au Roi Henri VIII d’Angleterre : un armet à visage de fou, une sublime pièce d’armurerie comme cadeau diplomatique. Ainsi, la figure du fou est acceptée dans la société mais revêt un caractère mélioratif comme une poussée vers la vertu.

Armet à visage de fou d’Henri VIII (vers 1511), Leeds

Le fou est donc devenu incontournable au sein de la cour. Aussi étrange que cela puisse paraître il assiste aux bals, aux tournois, aux joutes auxquels il ajoute un aspect divertissant.

Détail de la Joute des patriciens de Nuremberg (1561), Jost Amman, Munich

LA SUITE EST À VENIR PROCHAINEMENT !!!