Traversant le XXème siècle, Auguste Herbin s’inscrit dans l’évolution de l’art moderne. L’artiste est créatif, imaginatif, cohérent également avec son époque ou plutôt avec les époques pendant lesquelles il va œuvrer. Il fut en partie oublier mais l’exposition que lui consacre le Musée de Montmartre permet de sortir de l’ombre cet artiste et ses œuvres.

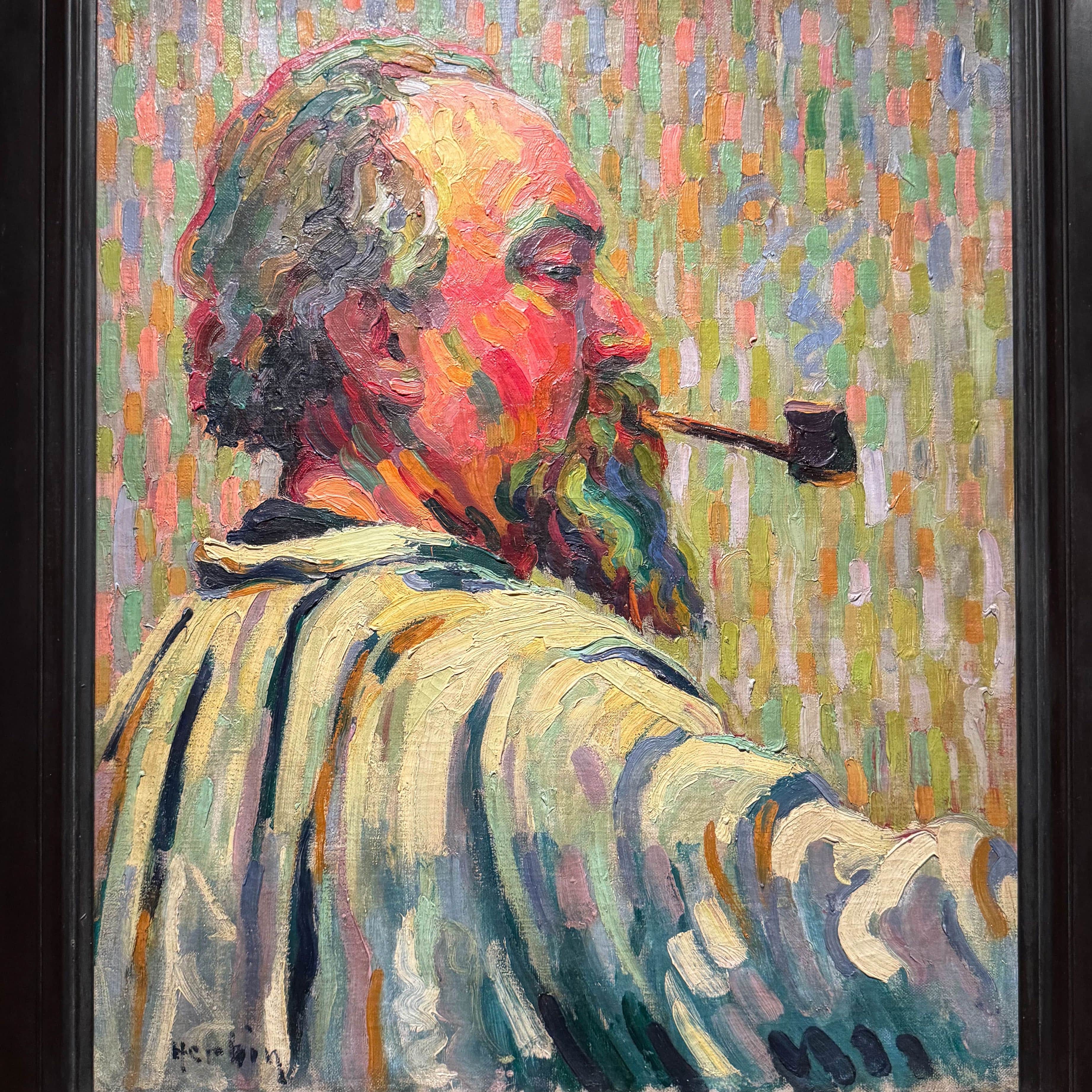

Auguste naquit le 29 avril 1882 à Quiévy, à proximité de Cambrais, dans le nord de la France. Il passe son enfance à quelques kilomètres de là, au Cateau-Cambrésis, où il suit les cours de l’école municipale de dessins dès ses 14 ans, en 1896. Il fait là ses premières armes qui lui permettent d’obtenir des médailles. En 1900, une bourse au mérite lui permet d’entrer à l’École des Beaux-Arts de Lille, avec pour maitre Pharaon de Winter. A cette époque, il est passionné par la peinture impressionniste qu’il découvre lors d’un voyage à Bruges. Cet attrait le pousse à juger son maître trop académique et à quitter Lille pour tenter sa chance à Paris, en 1901.

Autoportrait (1903), Auguste Herbin

Des débuts post-impressionnistes

L’élan impressionnistes est rompu dans les années 1880. Il s’ouvre le mouvement des « post-impressionnistes ». Ce mouvement en regroupe un certain nombre relativement épars, en France comme ailleurs. Des grands noms comme ceux de Vincent van Gogh, Paul Cézanne ou encore Édouard Vuillard peuvent y être associés.

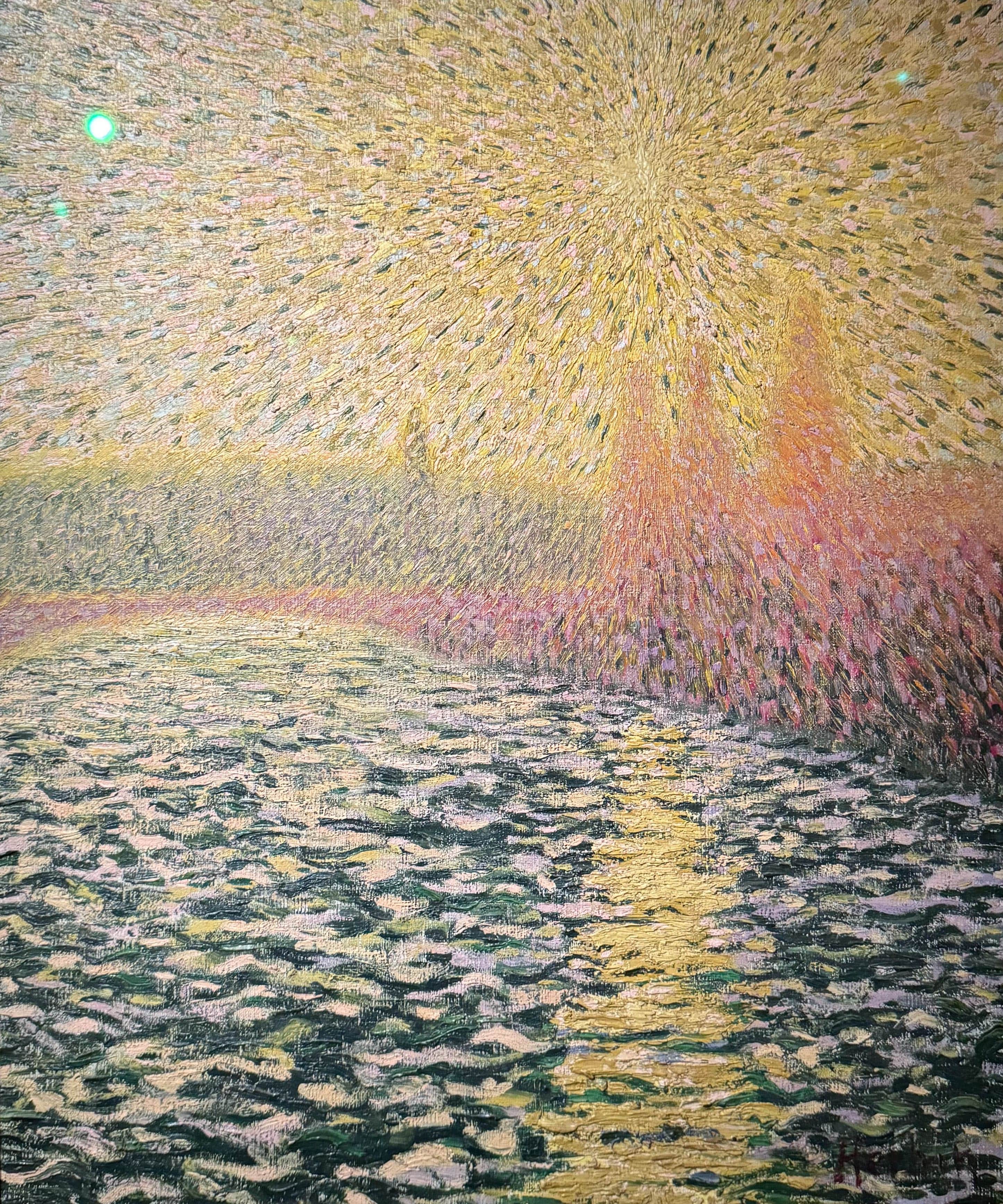

Auguste s’inscrit donc dans cette mouvance lorsqu’il peint Le Soleil. Même si l’on ne peut associer cette œuvre à Impression, Soleil levant de Claude Monet, on ne peut s’empêcher d’y penser. L’on peut également penser au Soleil représenté par Edvard Munch en 1910.

Le soleil (1902), Auguste Herbin

Les couleurs sont nombreuses mais ne sont pas tirées, elles semblent juste posées sur la toile. Il nous revient aisément à l’esprit de pointillismes de Georges Seurat en admirant cette œuvre. La lumière et l’harmonie de l’œuvre suivante découlent de cette technique.

Toits de Paris sous la neige (1902), Auguste Herbin

Si Auguste est un admirateur de la technique impressionniste, il a également rapporté de son voyage à Bruges un attrait pour la peinture flamande qui se retrouve dans la nature morte, ci-dessous, dans le traitement de la transparence du verre.

Nature morte aux grenades (1904), Auguste Herbin

Basculement vers le fauvisme

En 1902, l’œuvre de l’artiste intéresse le Père Soulier qui achète un paysage. Deux années plus tard, d’importants marchands d’art exposent ses œuvres.

Dès lors, l’artiste change tout comme ses techniques et il fond vers le fauvisme qui implique les aplats, l’imitation de la nature, l’émotion et met en œuvre le travail des impressionnistes sur la lumière. Bruges fut une étape importe de ses études et son Vieux Pont de Bruges marque son évolution de mouvement.

Le Vieux Pont à Bruges (1906), Auguste Herbin

La technique post-impressionnistes maîtrisée, Auguste va remplacer es points et les touches de peintures par des hachures à la verticale et l’horizontale entrecoupées d’objets peints de manière plus classique comme on peut le voir avec Les trois vases.

Les trois vases (1904), Auguste Herbin

Ce qui devait arriver, arriva, Auguste trouvera en van Gogh et en Cézanne des maîtres qui l’influencent sur la couleur et la géométrie.

En 1905, il expose à Lille puis en 1906 au Salon des Indépendants à Paris. Il participe au Salon d’automne, en 1907, la couleur est une dominante dans ses œuvres. Auguste ne cherche pas à représenter les apparences mais bien les âmes, les émotions, les sentiments et la couleur est mise au service de cette quête.

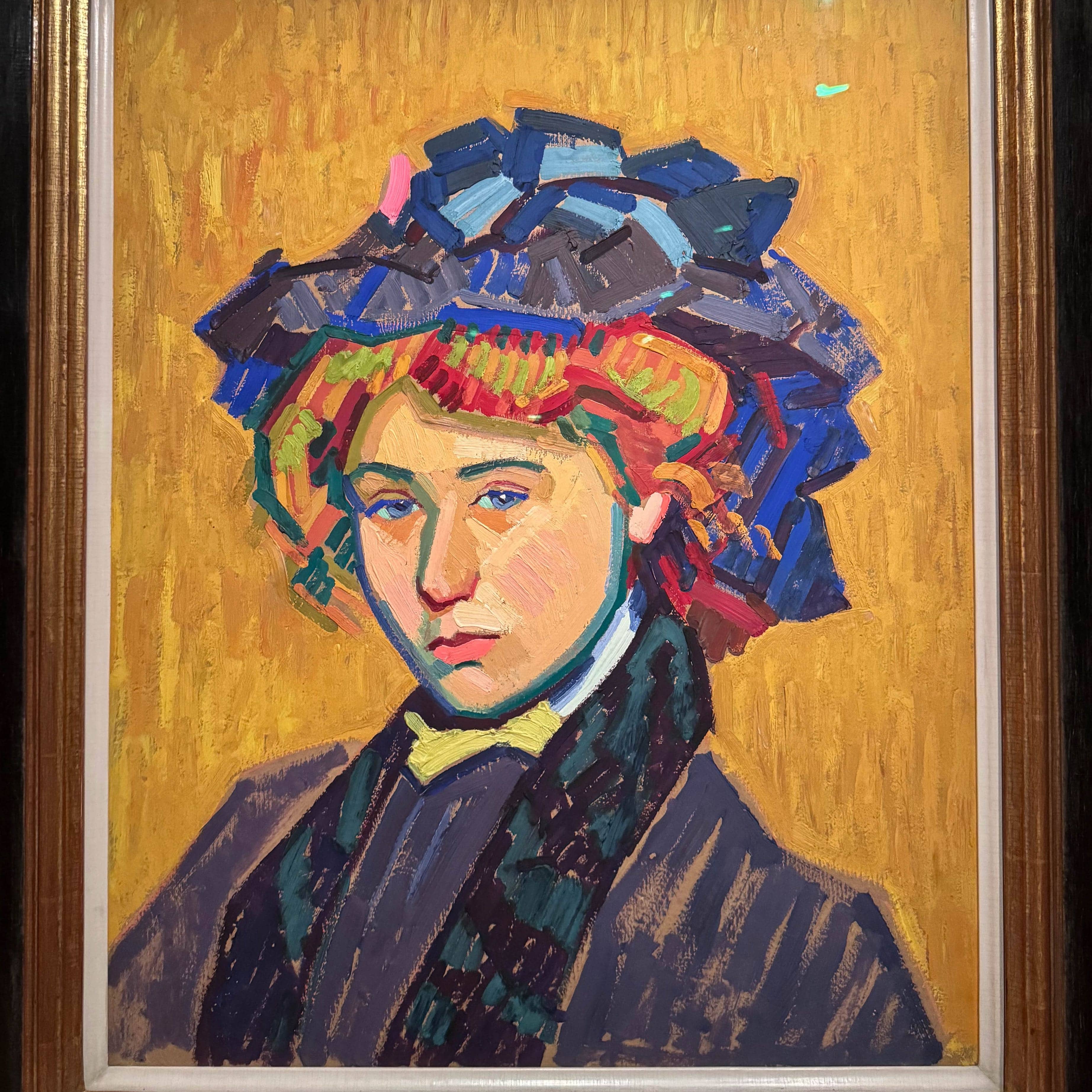

Portrait de jeune fille (1907), Auguste Herbin

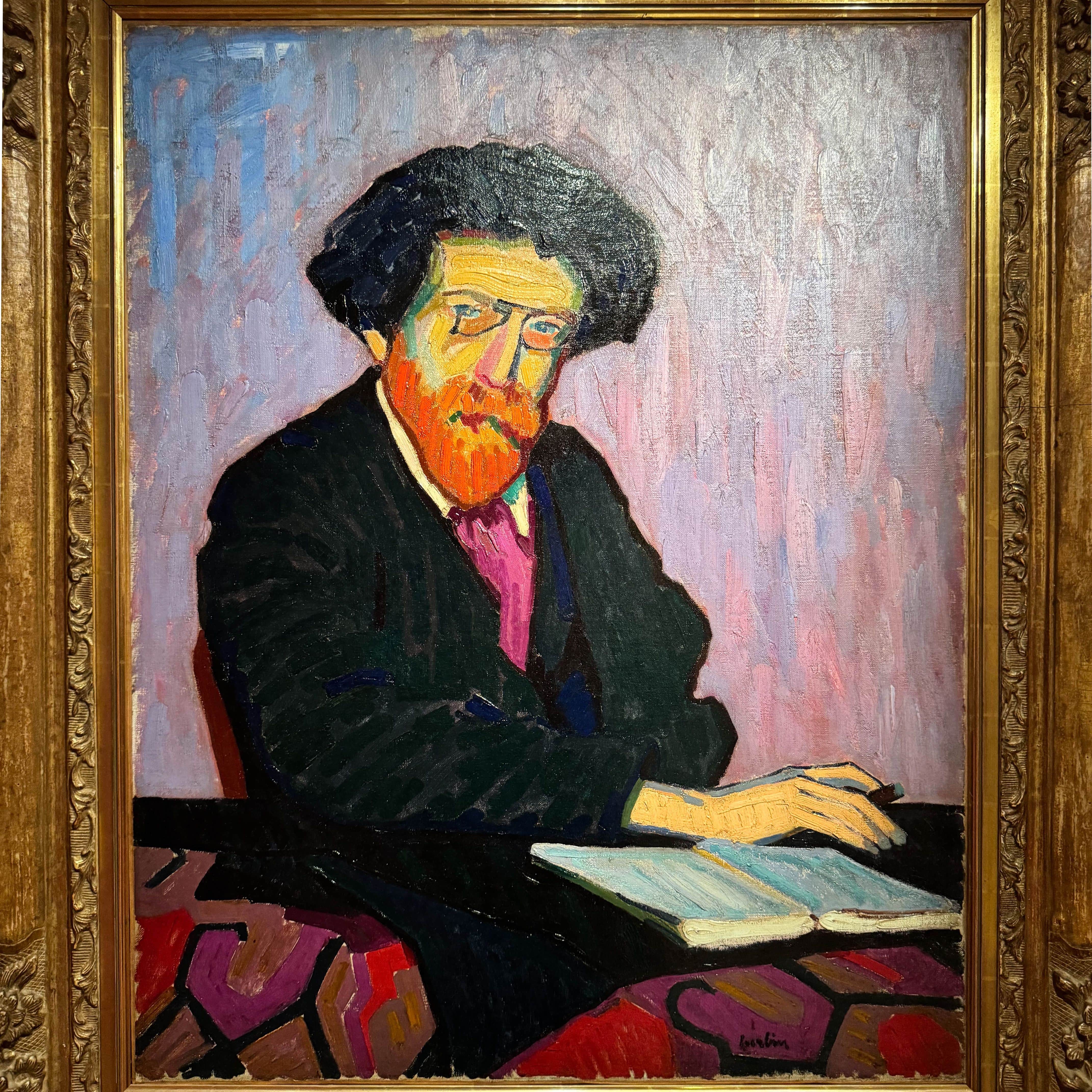

La critique est plus que positive en faisant d’Auguste Herbin, l’un des huit peintres représentant le fauvisme, il siège aux côtés de Picasso, Derain et Matisse … excusez du peu. Son succès est peut-être à l’origine de sa rencontre avec Erich Mühsam, en 1907 à Montmartre. Auguste va peindre cet anarchise allemand qui sera assassiné par les SS en 1934.

Portrait d’Erich Mühsam (1907), Auguste Herbin

Auguste est toujours en quête d’inspiration, de connaissances et c’est peut-être du fait de cet état d’esprit qu’il rencontre le peintre Matteo Battaglia, qui fut membre fondateur du Salon des Indépendants en 1884.

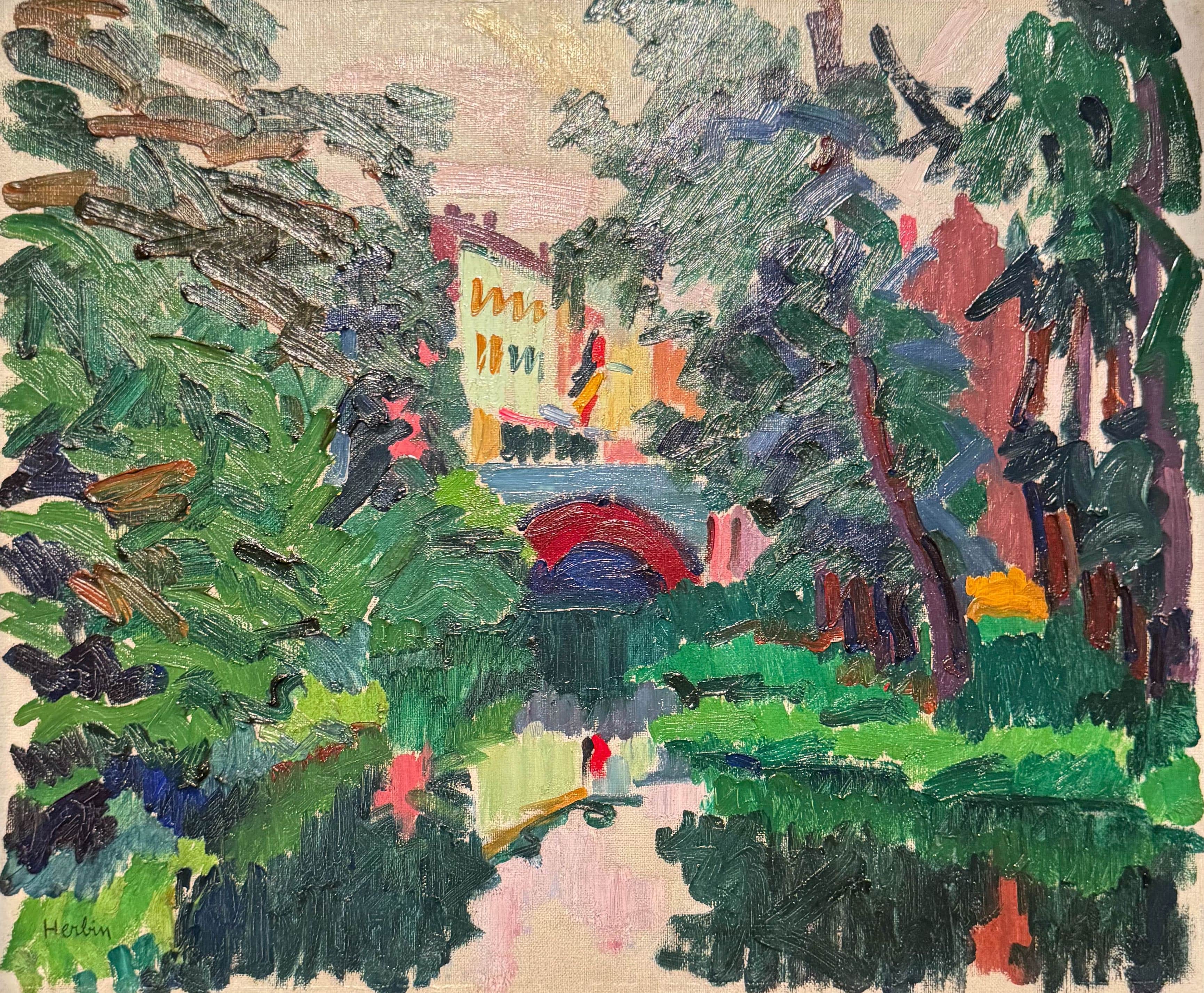

Portrait du peintre Battaglia (1906), Auguste Herbin

Herbin et le cubisme coloré

Fauvisme assumé, Auguste va tendre rapidement vers le cubisme.

« Cézanne, Van Gogh, Gauguin étaient cubistes parce qu’ils ont pensé le plus et le plus fermement ; ils étaient cubistes, parce que leur audace a dicté la nôtre, parce que leur liberté élargissait la nôtre », Auguste Herbin, 1919

Nature morte (1909), Auguste Herbin

En 1909, Auguste s’installe dans l’ancien atelier de Picasso, l’atelier du Bateau-Lavoir. Si la critique voit d’un mauvais-œil « la nouvelle peinture », comme on l’appelle à l’époque, Herbin est un nom important dès le début du cubisme. La sensibilité de sa couleur, ses formes géométriques, font qu’il sera cité parmi les chefs de files du mouvement, notamment par Guillaume Apollinaire.

Route muletière et maison à Céret (août 1913), Auguste Herbin

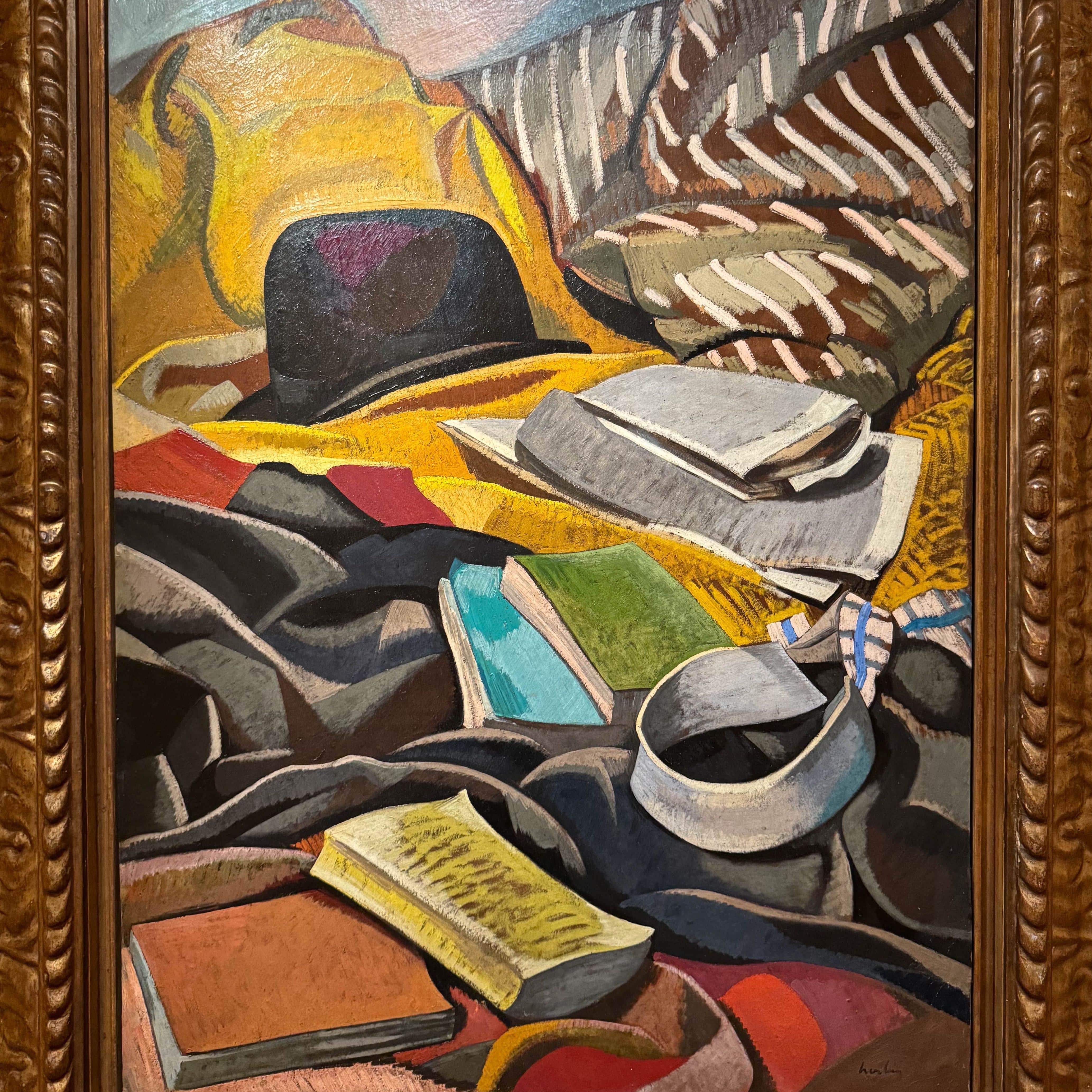

La Nature morte au chapeau nous permet d’entrer dans l’intimité de l’artiste. On y découvre des objets lui ayant appartenu : son chapeau, ses livres, …

Nature morte au chapeau (1908), Auguste Herbin

Les formes et la géométrie prennent une place de plus en plus importe dans l’œuvre de l’artiste. La représentation à la fois réaliste et cubiste d’Auguste du petit village d’Hadricourt nous fait entrer dans un univers plus terne mais qui permet toujours et encore d’y retrouver une part de sa sensibilité.

Paysage à Hadricourt (1911), Auguste Herbin

Auguste synthétise chaque forme dans sa nature géométrique. Le jardin et la nature semblent flotter dans une bulle d’eau, qui témoigne sans doute de la bouffée d’oxygène que représente un jardin alors que l’artiste est mobilisé en octobre 1914. Le gris réaliste s’oppose aux autres couleurs plus chaleureuses qui s’associe dans un ensemble cubiste.

Jardin devant une maison (1914), Auguste Herbin

A la fois surprenante et formidable La famille, femmes et enfants, est une union du fond et de la forme. La différence entre les plans a quasiment disparue, de l’abstrait, du géométrique, du rouge, du violet, l’œil doit circuler partout pour tout appréhender.

La famille, femmes et enfants (1914), Auguste Herbin

Le réalisme ?

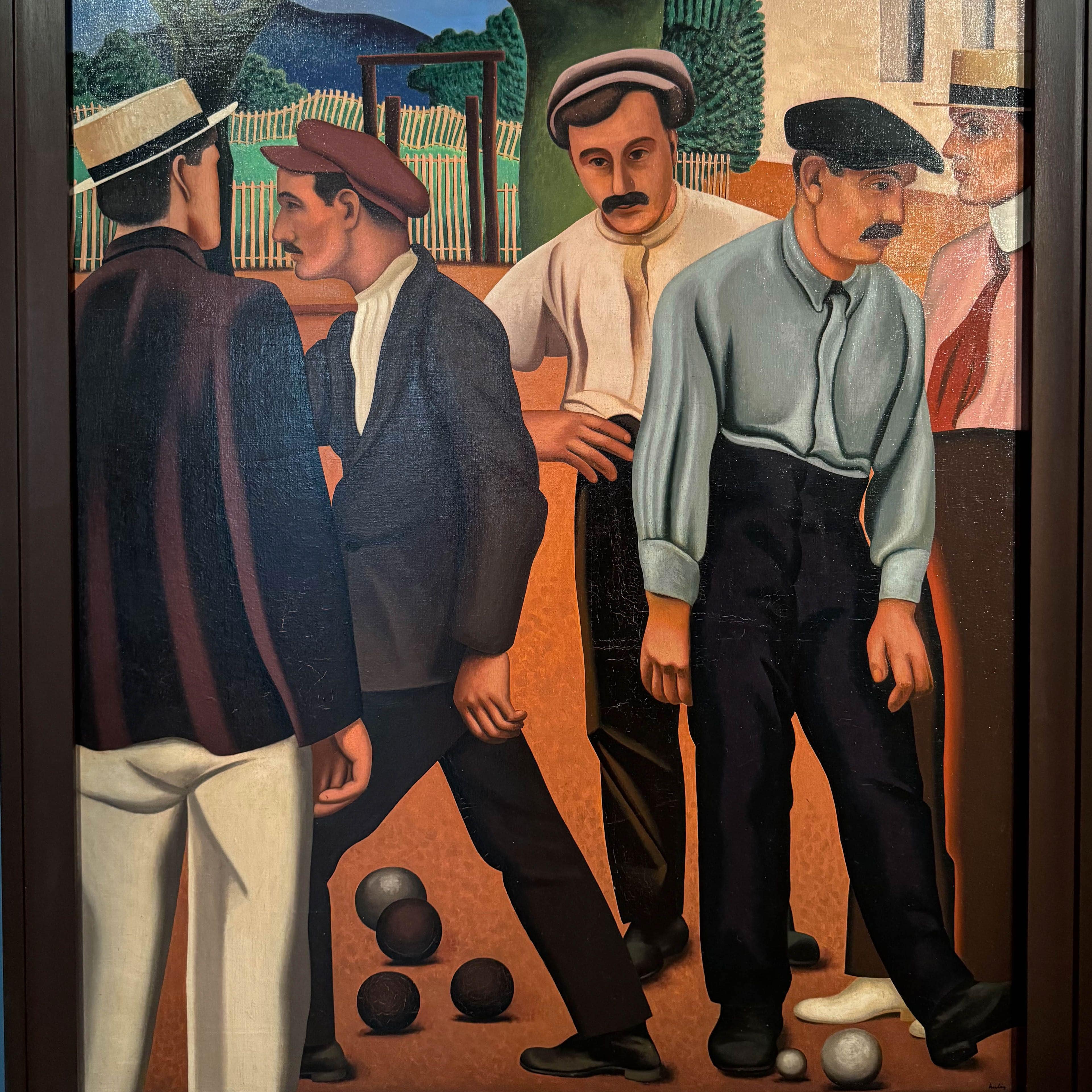

Après s’être essayé à un art abstrait voire très abstrait, Auguste part dans une direction différente : le réalisme. Contours nets, formes précises, couleurs utilisés seulement pour traduire les apparences et surtout une construction fidèle à la réalité comme dans Les joueurs de boules.

Les joueurs de boules n° 2 (1923), Auguste Herbin

L’idée est sans doute de s’inscrire dans l’idée d’esthétique pure défendue par Le Corbusier. Le réalisme restera une phase assez courte dans le voyage artistique d’Auguste Herbin.

Nature morte à la nappe (1927), Auguste Herbin

Couleurs et formes

Pendant la période réaliste de l’artiste, les formes géométriques tendent à disparaître des créations artistiques. On les remplace par les courbes ondulées.

Dans les années 1930, Auguste fait montre de la modernité de son talent au travers de L’homme oiseau II. L’œuvre s’inspire d’un accident d’avion ayant eu lieu lors d’un spectacle.

L’Homme oiseau II (1932), Auguste Herbin

L’alphabet plastique

En 1939, la guerre éclate et l’artiste décide d’inventer sa propre communication, son propre alphabet. D’autres ont essayés au paravent que ce soit dans l’écriture, l’art ou la musique.

En 1942, l’alphabet plastique est au point. Il utilise vingt-six couleurs qui correspondent à une lettre, une forme, un son. Dans l’œuvre ci-dessus, on peut « lire » le mot « Lune ».

Lune (1945), Auguste Herbin

Plus tard, l’artiste use de son alphabet pour peindre son dernier autoportrait en inscrivant on nom sur la toile, l’œuvre « Herbin ».

Herbin (1959), Auguste Herbin

Auguste Herbin décède le 30 janvier 1960 à Paris. Il aura exploré de nombreux styles, que son association à un seul semble être impossible. Peut-être est-ce pour cela que son œuvre si inspirante et étonnante aura été un temps oublié. Espérons que ses œuvres puissent retrouver leurs places dans l’art français.

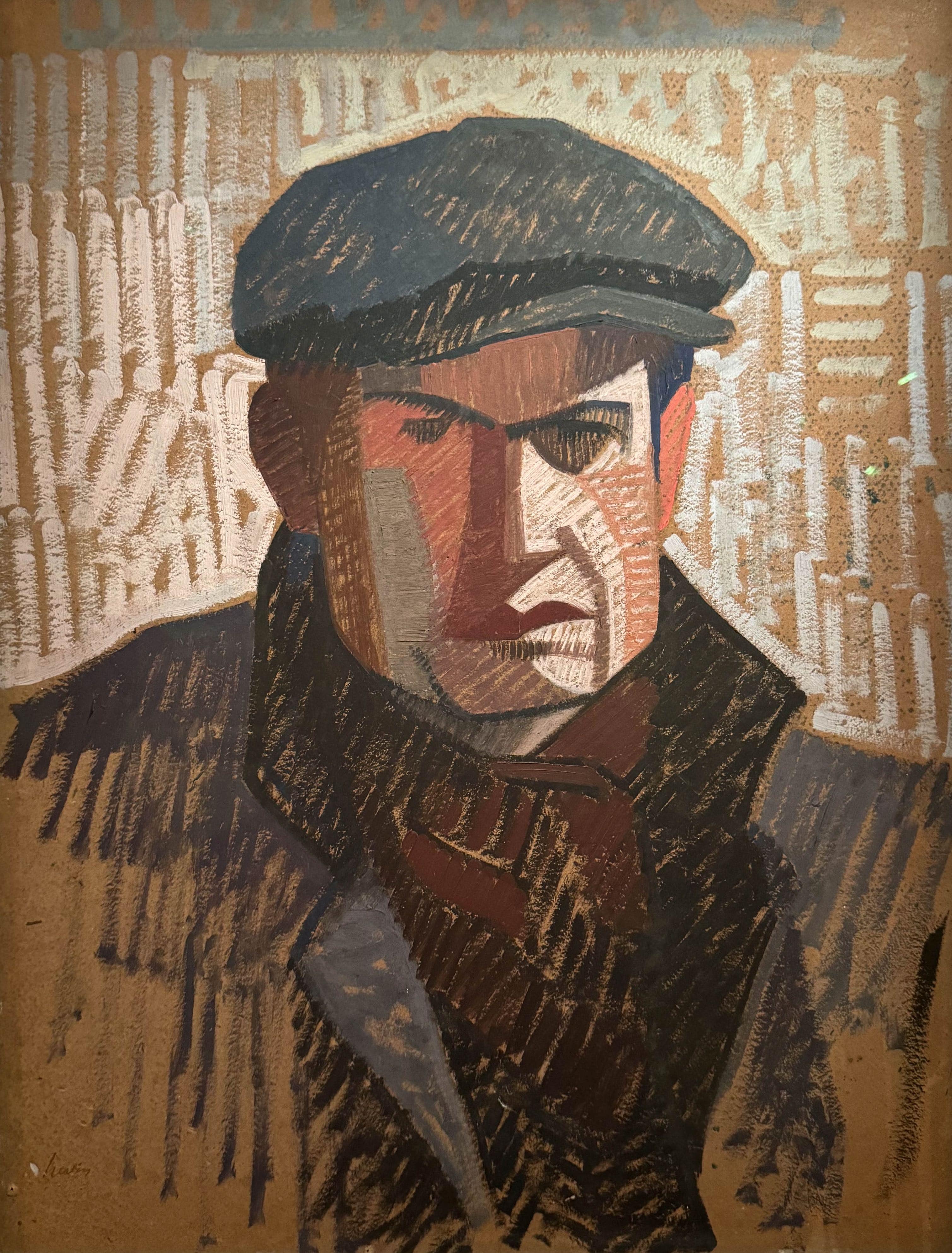

Autoportrait (1910), Auguste Herbin