Bruges la belle n’en finit pas de surprendre celui qui vient la visiter. En effet, la cité semble être un musée à ciel ouvert où s’entremêlent les clochers, canaux, façades de toutes époques, devantures … parmi tous ces lieux il en est un qui mérite que l’on s’y arrête : l’Église Notre-Dame (Onze-Lieve-Vrouwekerk). Elle est à la fois une église et un musée qui raconte une partie de l’histoire de Bruges.

Portail occidental, Église Notre-Dame, Bruges

De la chapelle à l’église

Remontons en l’an 744, Saint Boniface fait bâtir une petite chapelle à l’emplacement de l’église actuelle. Il n’en reste rien à notre époque.

Il faut attendre le XIème siècle pour qu’enfin l’on bâtisse un monument plus important : la chapelle se transforme en petite collégiale romane dotée d’un chapitre, à la faveur de l’évêque Radbod de Tournai. Le feu détruisit la collégiale en 1116. Le Comte Charles Ier de Flandre, dit Charles le Bon, fait s’élever une nouvelle église entre 1180 et 1185.

L’église romane rebâtie du temps de Charles le Bon est abattu et il n’en reste rien … il y sera bâtie une église de 72 mètres de long sur 30 mètres de large.

Église Notre-Dame, Bruges

La construction d’un tel monument prend du temps et de fait les techniques et les styles évoluent. Ainsi il va cohabiter plusieurs déclinaisons du gothique au sein de l’édifice.

La construction débute vers 1230 avec l’élévation de la façade occidentale dans un gothique scaldien reconnaissable à son inimitable pierre bleu de Tournai.

Portail occidental, Église Notre-Dame, Bruges

Dans le même temps, la nef est montée, composée de trois travées principales.

Nef, Église Notre-Dame, Bruges

La construction de la tour semble avoir débutée en même temps que le départ du chantier mais l’on sait que la majeur partie de son élévation date de 1270 à 1340. Ce chef d’œuvre de briques n’a pas de concurrence en Belgique, elle resté également un point de repère au sein de la cité. L’édifice s’élève de 122 mètres au-dessus du sol.

Tour en brique, Église Notre-Dame, Bruges

Bruges est une ville de commerce, d’argent et de puissance. De fait, l’un des conseiller du duc de Bourgogne y demeure : Louis de Gruuthuse. Le Palais Gruuthuse est situé à proximité immédiate de l’église, c’est pourquoi à la fin du XVème siècle un oratoire est construit. Cet oratoire permet à Louis de Gruuthuse de suivre la messe depuis le premier étage de son Palais. De plus, un prêtre pouvait venir donner la communion depuis l’escalier du niveau inférieur.

Oratoire de Louis de Gruuthuse, Église Notre-Dame, Bruges

Les chapelles des bas-côtés seront bâties au cours du XVème siècle.

Chapelle des bas-côtés, Église Notre-Dame, Bruges

L’ensemble est fermé par le chœur surmonté d’une élégante tour hexagonale.

Chœur, Église Notre-Dame, Bruges

Le chœur et sa tour sont soutenus à l’extérieur par arcs-boutants supportés par des contreforts surmontés de pinacles.

Extérieur du chœur, Église Notre-Dame, Bruges

La Madone de Bruges

En l’an de grâce 1514, l’église Notre-Dame accueille sa merveille : la Madone de Bruges.

Elle fût réalisée entre 1501 et 1504 par l’un des plus fameux sculpteur de la Renaissance : Michel-Ange.

Cette Madone est constituée d’une Vierge et de son Enfant. Dans une attitude pieuse et souriante, la Vierge a des accents byzantins dans son regard perdu au loin vers le destin de son Fils. L’Enfant se tient debout accouder sur les genoux de sa Mère. Bien que retenu par une main chaleureuse de sa Mère, Jésus semble vouloir s’éloigner d’elle et aller visiter l’infini du monde.

Madone de Bruges, Église Notre-Dame, Bruges

Son arrivée à Bruges n’est pas le fruit du hasard. En effet, elle fut acquise par Jean Mouscron, membre d’une riche famille de drapier de Bruges, pour 100 ducats en 1506.

A son arrivée en 1514, elle est placée dans une chapelle, dont elle ne devait pas se déplacer selon les volontés de la famille … L’histoire en a voulu autrement. Elle quitta une première fois Bruges sous l’impulsion de l’Empereur Napoléon et rejoindra un musée parisien. Elle fera son retour en 1815 dans son écrin. Pendant la seconde guerre mondiale, elle sera emportée par les Nazis et sera cachée dans les mines de sel d’Altaussee en Autriche. Elle reviendra à la faveur des Monuments Men, qui la retrouveront et la ramèneront à Bruges.

Les mausolées de la Maison de Bourgogne

Parmi les trésors de l’église, l’on trouve les mausolées de Marie de Bourgogne et de Charles le Téméraire.

Marie devient Duchesse de Bourgogne en 5 janvier 1477, à la suite du décès de son père à la bataille de Nancy. Le 27 mars 1482, elle décède à Bruges à la suite d’une malheureuse chute de cheval.

Mausolée de Marie de Bourgogne, Église Notre-Dame, Bruges

La Duchesse fut déposée à Bruges par le soin de son époux Maximilien d’Autriche, futur Empereur du Saint-Empire, en 1490. De facture gothique, l’on retrouve de chacun des côtés de la parois les arbres généalogiques de chacun de ses parents.

Détail du mausolée de Marie de Bourgogne, Église Notre-Dame, Bruges

Aux côtés de Marie de Bourgogne est présent le mausolée de son père, Charles le Téméraire. Bien que décédé 5 ans avant Marie de Bourgogne, il ne reposera à ses côtés qu’en 1550.

Mausolée de Charles le Téméraire, Église Notre-Dame, Bruges

Le Duc de Bourgogne Charles le Téméraire meurt le 5 janvier 1477, lors de la bataille de Nancy contre le Duc de Lorraine Charles II. Son cadavre retrouvé sera inhumé au sein de la collégiale Saint-Georges de Nancy. A la demande de Charles-Quint, sa dépouille sera tranférée à Bruges le 24 septembre 1550. Il faut attendre 1558 pour qu’il repose dans le mausolée que l’on connait.

Détail du mausolée de Charles le Téméraire, Église Notre-Dame, Bruges

L’église Notre-Dame, un musée ?

Le visiteur de l’église Notre-Dame ne vient pas seulement pour visiter un lieu de culte mais également un musée fameux de Bruges. Les œuvres y sont nombreuses, quelques-unes méritent le coup d’œil.

Tombeau peint, Église Notre-Dame, Bruges

Au XIIIème siècle apparaît l’habitude de peindre des tombeaux. Assez souvent au moyen-âge les morts sont enterrés le jour de leur décès pour éviter la propagation de maladies. De fait, le peindre doit travailler rapidement et agenouiller dans le tombeau … L’on trouve souvent un Christ à la tête du défunt et une Vierge à l’Enfant à ses pieds. La pratique durera quelques siècles.

Tombeau peint, Église Notre-Dame, Bruges

En poursuivant notre visite, l’on aperçoit la « Chapelle Lanchals ». Dédiée à Pierre Lanchals, conseiller de Maximilien d’Autriche, il fût décapité sur la place du marché lors de la rébellion des villes flamandes de 1488. Maximilien aurait ensuite ordonné que des cygnes soient toujours présents dans les canaux … observons donc le cygne sur le blason de l’ancien conseiller.

Chapelle Lanchals, Église Notre-Dame, Bruges

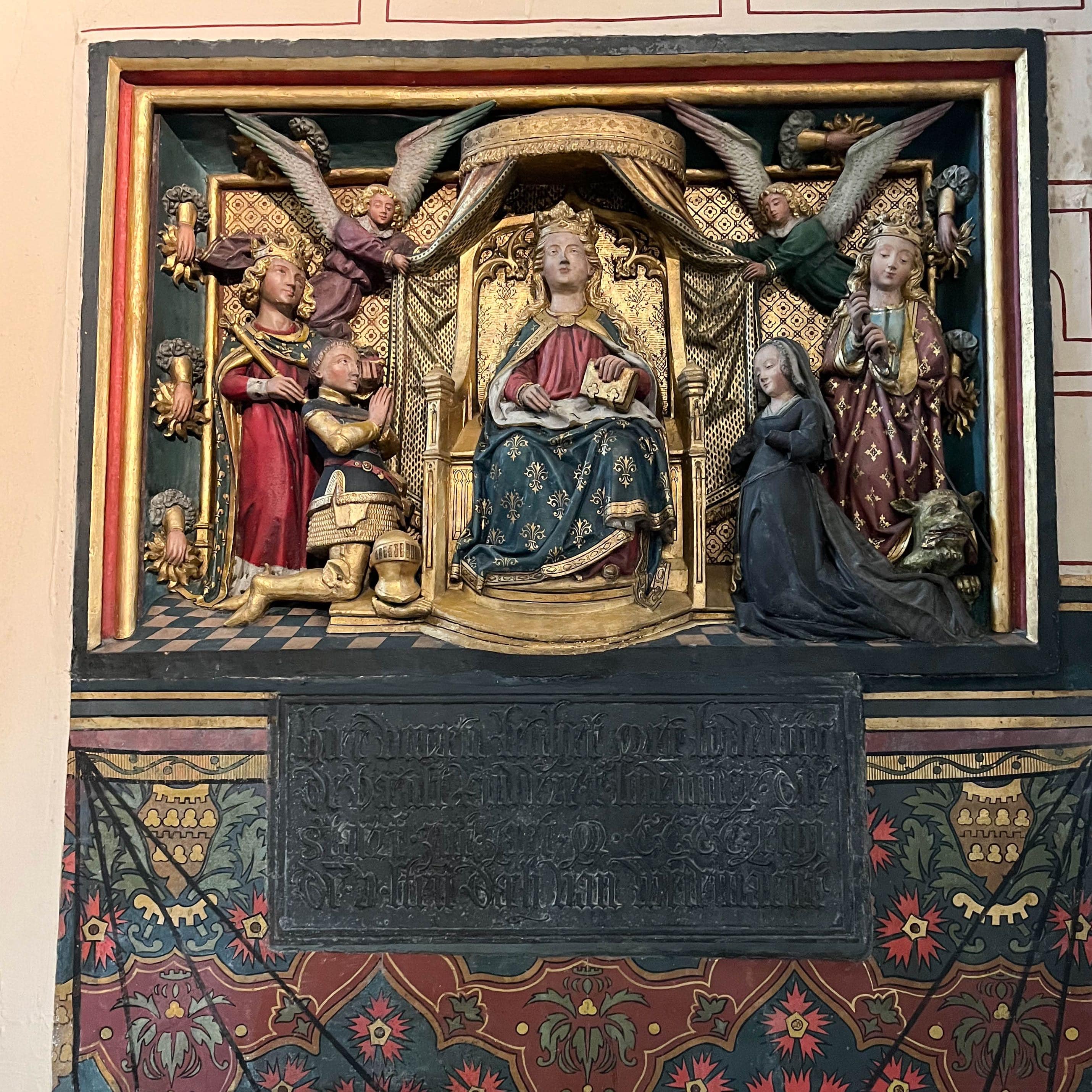

Parmi les chapelles, celle des Baenst est visiter. Elle rend hommage à tous les défunts de la famille Baenst au travers de scènes chrétiennes qui appellent à la prière pour les défunts de cette famille, accompagné de la main auréolée, l’emblème de la famille.

Scène, Église Notre-Dame, Bruges

Un église est le lieu propice au recueillement ou à la confession de la douleur comme à pu en vivre la Vierge. L’œuvre d’Adriaen Isenbrandt présente la Vierge entourée des sept douleurs liées à son fils Jésus Christ.

Vierge des sept douleurs (1528-1535), Adriaen Isenbrandt, Église Notre-Dame, Bruges

Dans le rite catholique, la Cène est un moment particulier : l’Eucharistie. De fait, un certain nombre d’églises affichent une représentation de ce moment important. L’on retrouve Jésus au centre, Judas tournant le dos et aux cheveux roux.

La Cène (1562), Pieter Pourbus, Église Notre-Dame, Bruges

Une autre œuvre de l’artiste est présente au sein de l’église Notre-Dame : Triptique de l’adoration des bergers. Il fût commandé par un juriste brugeois, on le retrouve avec sa famille sur les panneaux de gauche et de droite. Au centre, l’on retrouve l’adoration des bergers, scène typique et fondamentale pour les fidèles.

Triptique de l’adoration des bergers (1574), Pieter Pourbus, Église Notre-Dame, Bruges

Merveilles d’un autre style, l’église possède un bel ensemble de confessionnaux en chênes produits par Jacob Berger et Ludo Hagheman. Ce meuble devient un incontournable dans une église, il est utilisé par les fidèles pour obtenir le pardon de Dieu pour leurs péchés.

Confessionnaux (1697), Église Notre-Dame, Bruges

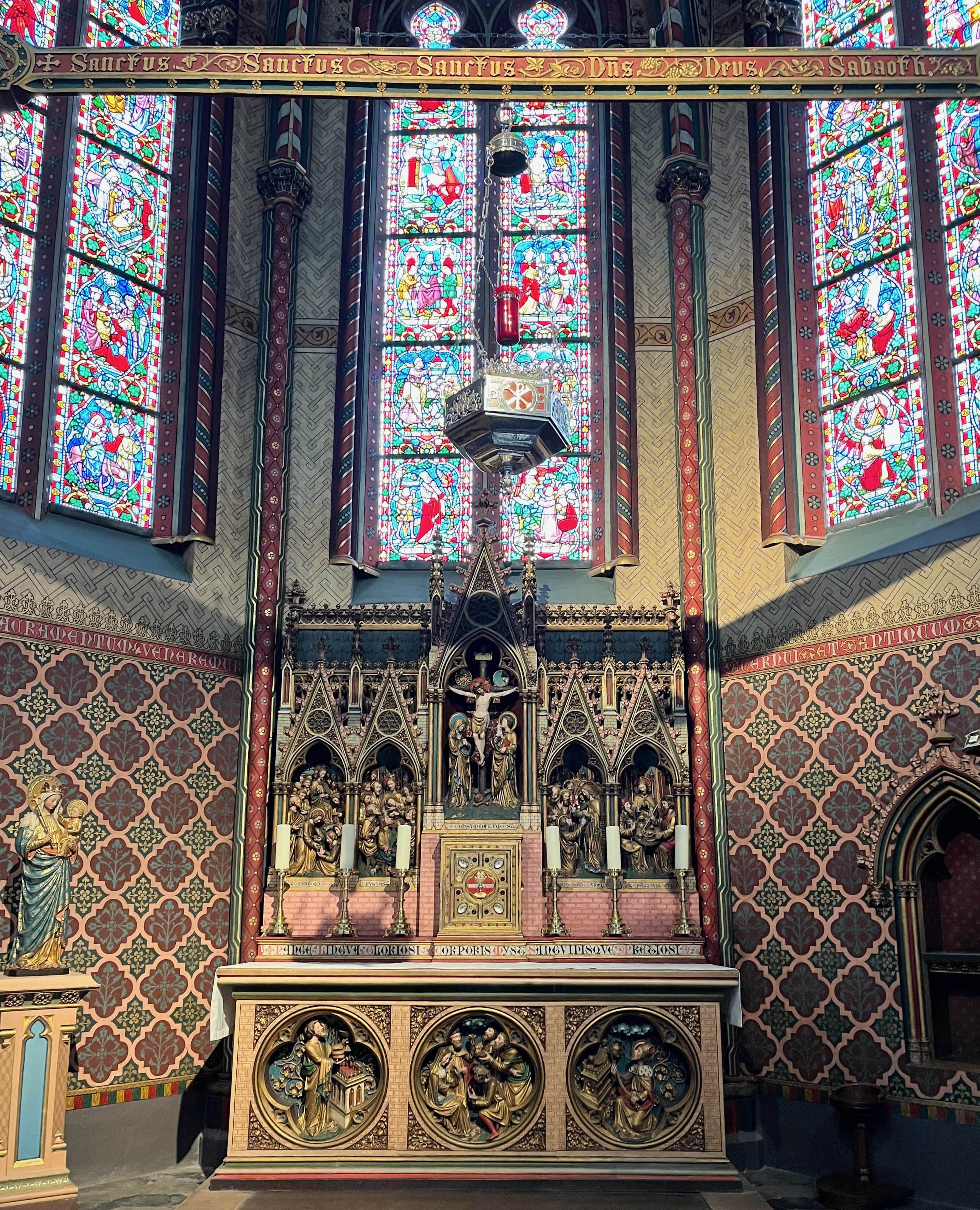

Dernier arrêt pour la chapelle du Sacrement installée au XIXème siècle. L’évêque Malou commande une chapelle de style néo-gothique : la peinture, les murs, le mobilier et les vitraux sont soignés.

Chapelle du sacrement (1863), Église Notre-Dame, Bruges

Pour conclure, de par son histoire et ses œuvres, l’église Notre-Dame de Bruges est un incontournable de la « Venise du nord ».