Cette chronique nous emmène dans le beau département de l’Aisne. Hantée par le souvenir de la Grande Guerre, la région laisse apparaître nombre de vestiges d’un riche passé, comme le Château de Coucy ou encore le Donjon de Septmonts. Voyageons entre Soissons et Château-Thierry, au sein de la petite cité oubliée de Fère-en-Tardenois.

Château de Fère-en-Tardenois

Fère-en-Tardenois, une petite cité

L’étymologie du nom de la cité est intéressante : Fère viendrait du gaulois Fara qui pourrait signifier métairie ; Tardenois viendrait du latin Testa Ardenensis signifiant tête de la forêt d’Ardennes.

La plus ancienne mention de Fère date du VIème siècle. En effet, l’Évêque Saint-Rémi de Reims, qui baptisa Clovis lors d’un lointain 25 décembre, évoque Fère dans son testament. Il semblerait que la place aurait appartenu au Roi Clovis et fut donné à l’évêché, mais parle-t-on bien de Fère-en-Tardenois. Aucune certitude à ce propos.

Toujours est-il que le domaine de Fère passe dans les main des Comtes de Champagne qui le cède à André de Baudiment vers 1100.

Le 24 mars 1394, la seigneurerie de Fère est vendue à Louis d’Orléans pour cinquante mil écus d’or à la couronne. Le 6 juin 1399, le Roi Charles VI transforme la seigneurerie en pairie au profit de son frère Louis d’Orléans. N’oublions pas que Louis d’Orléans était Duc de Valois, de Touraine, Comte de Château-Thierry, de Soissons, Baron de Coucy, de Pierrefonds, de La Ferté Milon, Fère entre donc dans un grand ensemble. La forteresse de Fère n’est que peu impactée par ce nouveau seigneur qui fait bâtir le Château de La Ferté-Milon, qui restera inachevé.

Il meurt assassiné en novembre 1407, son troisième fils, Jean d’Angoulême hérite de la seigneurerie de la Fère. La cité est embourbée dans la Guerre de Cent Ans contre les Bourguignons et les Anglais.

Quelques décennies plus tard, la seigneurerie devant revenir à François d’Angoulême, futur Roi François Ier, qui en offrit l’usufruit à sa mère Louise de Savoie avant de la vendre au connétable Anne de Montmorency, le 21 août 1528.

Madeleine de Montmorency fit bâtir, en 1550, la magnifique halle aux grains longue de plus de 42 mètres et large de plus de 13. Soutenue par vingt-quatre piliers extérieurs en pierre, la halle est faite de châtaignier provenant du parc du château.

Halle aux grains (1550), Fère-en-Tardenois

Longue fût l’épopée de cette halle pour parvenir à nous. Lors de la première bataille de la Marne, en 1914, la halle sera transformée en hôpital de campagne. Elle est classée monument historique le 19 avril 1921.

Halle aux grains, 1550, Fère-en-Tardenois

Fère-en-Tardenois, une forteresse

Recentrons-nous sur le château.

Agnès de Baudiment, petite-fille du premier seigneur, épousa en secondes noces Robert de France, Comte de Dreux et fils du Roi Louis VI le gros. A sa mort en 1188, son fils Robert II hérite du domaine et fait construire le premier château de Fère, il fût un brillant chevalier.

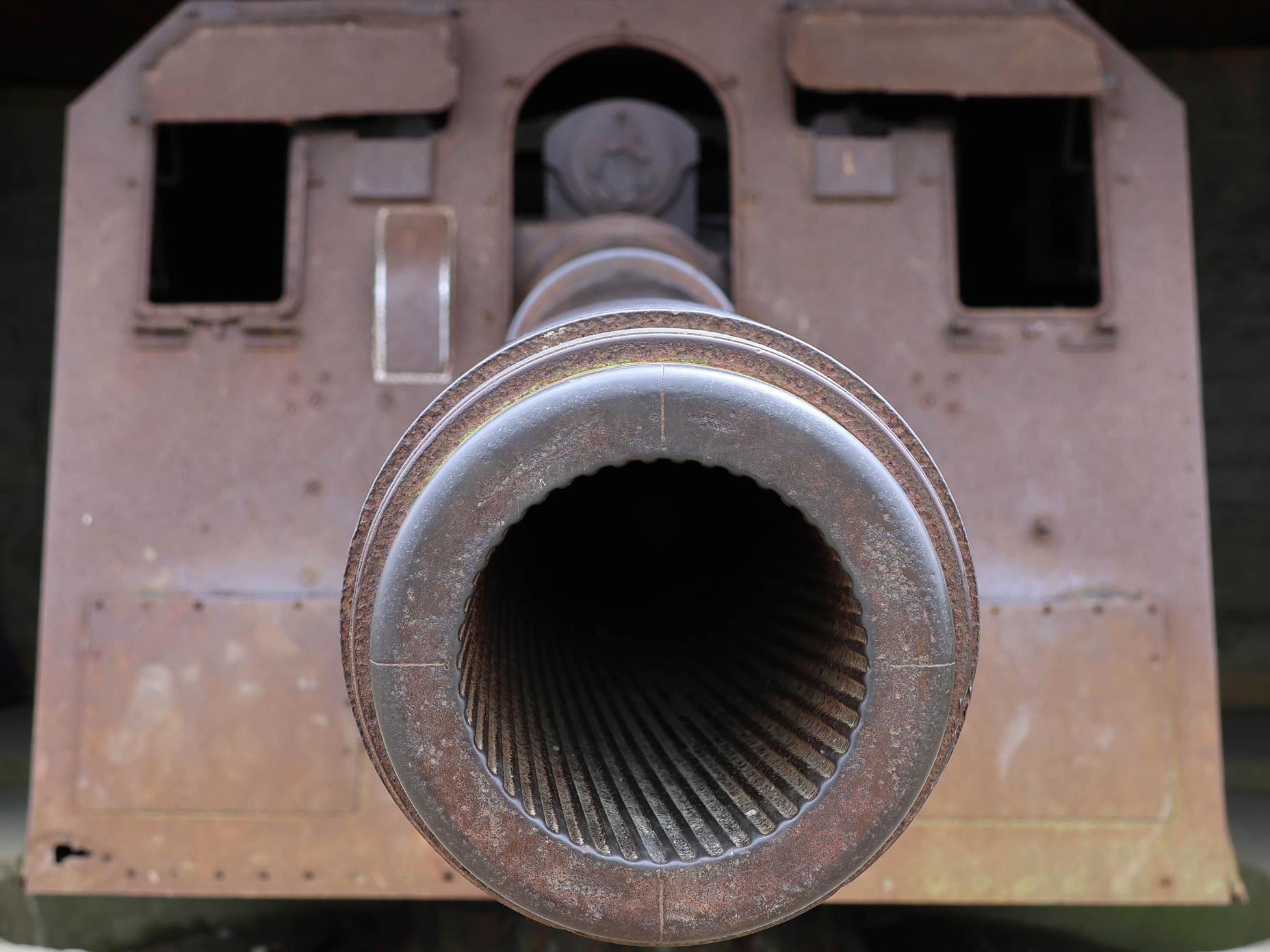

Le début du XIIIème siècle voit apparaître la forteresse de Fère. Masse compact, elle est posée sur une motte très élevée recouverte de pavé de grès, pour en assurer la stabilité, au milieu de douves sèches assez impressionnantes. L’ensemble est composé de sept tours sans donjon, point étonnant mais sans doute liée à une cour relativement étroite.

Ruines de la forteresse, Fère-en-Tardenois

La forteresse se composait de deux niveaux. L’état de ruine ne permet pas se rendre compte de ce qu’a pu être l’ensemble mais permet tout de même de le deviner. Faisons le tour du rez-de-cour.

Pour accéder à la forteresse, il faut enjamber le large fossé. Au XIIIème siècle, des arcades basses surmontées de chemins couverts, et sans doute de quelques escalier permettent d’accéder à la place forte. L’entrée dans l’enceinte se fait par la porte encadrée par deux petites tours à bec.

Entrée de l’enceinte, Fère-en-Tardenois

Après avoir passé le porche, nous trouvons sur la droite une partie importante du château : les cuisines. Sur l’extérieur la tour du Fournil, en très mauvais état, pour évacuer les fumées et dans l’enceinte les cuisines et le garde-manger qui ont disparus.

Tour du Fournil, château de Fère-en-Tardenois

Les quelques pas suivants nous mènent à la tour de la vis des cuisines, ainsi nommé en raison de l’ancien escalier surplombant les cuisines. Dans un meilleur état que la précédente, elle accueillait une chambre avec une fenêtre sur l’extérieur et sans doute une autre chambre à l’étage supérieur. Ce lieu de repos n’étant sans doute pas le plus prisé au vu de la gêne des odeurs de la cuisine toute proche.

Tour de la vis de cuisines, château de Fère-en-Tardenois

Dans le prolongement de la tour se trouve un bâtiment ayant pu servir de courtine et menant à la tour de l’horloge.

Tour de l’horloge, château de Fère-en-Tardenois

Cette tour est dotée d’une chambre et d’un escalier à vis supposant d’un second étage d’habitation ou de chambre. Son nom lui vient du fait qu’elle devait posséder une horloge ou tout du moins d’un instrument pour prédire du passage du temps.

Vis de la tour de l’horloge, château de Fère-en-Tardenois

A côté de l’escalier nous nous heurtons au mur de l’ancienne grande salle qui permettait de recevoir dans des banquets. On aperçoit depuis cette position la tour du bout des salles, qui comportait également une chambre et autrefois sans doute un lieu pour les gardes étant donné la vision large qui s’étend depuis cette tour.

Tour du bout des salles, château de Fère-en-Tardenois

A la suite de la grande salle, l’on trouve une tour en retrait. Dans le devant de cette tour se tenait un grand escalier menant d’une part à la tour de la prison et d’autre part à un espace de repos ou de travail selon l’usage.

Tour de la prison, château de Fère-en-Tardenois

Nous arrivons devant la tour dans le meilleur état, celle de la chapelle. On devine sur les murs les arcs délicats qui devait fermer au ciel cet espace, l’on suppose des vitraux ou tout du moins des verreries dans les trois ouvertures. Le religion est fortement présente et extrêmement importante à l’époque, ne l’oublions pas.

Tour de la chapelle, château de Fère-en-Tardenois

Nous terminons notre découverte par la tour des garde-robes.

Tour des garde-robes, château de Fère-en-Tardenois

Fère-en-Tardenois, un château de la Renaissance

En l’an de grâce 1528, le connétable de France Anne de Montmorency acquiert le château par donation royale. Son idée est simple : faire de la forteresse une demeure de plaisance.

Armoirie de la famille des Montmorency, château de Fère-en-Tardenois

Il faut dire que les tours sont assez agressives et l’ensemble peut amène de correspondre aux us et coutumes raffinés de la renaissance. Le connétable confie la direction des travaux à Jean Bullant. Les transformations sont difficiles à entre-apercevoir au vu de l’état de ruine mais en cherchant un peu on les trouve.

Le Roi François Ier vint visiter le connétable à la Fère en 1533 et l’on sait que le chantier était déjà commencé, il allait durer plus d’une décennie.

Le portail d’entrée fut ainsi paré de deux colonnettes ainsi que d’une frise et d’une date : 1539. Au-dessus de ce portail se trouvait la chambre du connétable.

Portail d’entrée, château de Fère-en-Tardenois

Un mémoire daté de 1769 nous permet également de savoir que les façades et les murs des bâtiments donnant sur la cour avait été retravaillés et orné de décors en bandeaux, de pilastres, de corniches, … parmi ses éléments de nouvelles factures on retrouve quelques cul-de-lampe, le soin apporté dans les voûtes de la chapelle pour en témoigner.

Détail de la chapelle, château de Fère-en-Tardenois

Il n’est pas toujours évident d’avoir notion des étages, la galerie nous offre un bel aperçu de cette continuité avec une cheminée que l’on retrouve sur deux étages, un témoignage intéressant.

Cheminée, château de Fère-en-Tardenois

Le Roi Henri II est de passage en 1542, il constate que le château a été rénove mais que le confort ne peut y être sommaire vu la petitesse des pièces, liées à la facture médiévale du bâtiment. De plus, la motte ne permet pas d’agrandissement, il faut donc regarder vers les douves.

L’architecte du connétable, Jean Bullant, va donc être remis à l’œuvre. En effet, si l’on pense d’abord à combler les douves, le projet est vite abandonné pour celui d’une galerie venant remplacer l’ancien pont-levis.

Il faut attendre plusieurs années pour voir émerger une galerie de plus de 60 mètres de long reposant sur un massif pont de pierre à 17 mètres de haut, dont les piliers sont ornés des armoiries du couple seigneurial. Large de 5 mètres, la galerie est composée de deux niveaux.

Galerie, château de Fère-en-Tardenois

Le niveau inférieur est utilisé pour le service et le passage. La galerie supérieure est un niveau noble. En effet, elle est surmontée de fenêtres à meneaux et de frontons qui se détachent qui se détachent du toit en ardoise. A l’intérieur, les plafonds sont cintrés de châtaignier, un sol en pierre blanche aux carreaux bien calculés. On ne peut s’empêcher de faire le parallèle avec la galerie du château de Chenonceau qui date plus ou moins de la même époque, même si de notables différences existent.

Galerie, château de Fère-en-Tardenois

Fère-en-Tardenois, du château à la ruine

Le connétable meurt en 1567 en laissant une belle demeure, témoignant de la renaissance. Trois générations de Montmorency se succèdent jusqu’à l’exécution d’Henri II de Montmorency. Le château est confisqué par le Roi Louis XIII, qui le cède au Duc de Condé, il passe ensuite au Prince de Conti et enfin au Duc d’Orléans. Ruiné par un train de vie bien trop dispendieux, Philippe-Égalité fait démolir le château alors en ruine et en revend les matériaux. Le domaine sera quant à lui mit aux enchère le 31 juillet 1792.

La première guerre mondiale n’épargen ni la commune ni le château qui sont en plein dans les deux batailles de la Marne.

Vitrail aux morts de 14-18, Maurice Denis, église Saint-Macre, Fère-en-Tardenois

Ayant enfin droit à la reconnaissance qui lui est dû, les ruines du château sont classées monuments historique en 1862. Dès lors, le chef d’œuvre est protégé mais ses propriétaires le laisseront dépérir et la végétation s’emparera des ruines. Le dernier propriétaire du château fait don des ruines au Conseil Cénéral de l’Aisne.